Diario stagionale e emozionale di un degustatore di vino.

Durante la lettura è consentito ogni strumento di fisiologica distrazione: battito ritmico del piede, nevrotica rotazione dell’anello o agitazione a farfalla della penna tra pollice e indice. Contestualmente, piccoli morsi di buon cioccolato fondente, alternando l’ascolto di Roberto Vecchioni e di Jim Morrison, con un “quanto basta” di Vinicio Capossela.

“Break on Through

(To the Other Side).”

“Please,

keep on loving me someway.”

“VaMaToPiFeGi.

Forever”

Perché noi siamo amore

Sono nato alle dieci e trenta di una mattina di primavera di quarantuno anni fa, in un vecchio ospedale della Murgia Carsica, poche ore prima del terribile terremoto che mise in ginocchio il Friuli. Fu una primavera burrascosa, come spesso è la primavera, stagione-tsunami di emozioni, moto perpetuo di turbamenti e indecisioni, mezza stagione che non conosce le mezze misure; portatrice sana di una “follia mite” che mi appartiene, di una timida prepotenza che è la mia cifra, di alti e bassi di cui mi nutro.

Impossibile da acciuffare e ancora meno da catalogare, la primavera lascia il segno, nel bene e nel male. È emblematico quanto accaduto lo scorso mese di aprile in molte regioni centro-settentrionali d’Italia, e in tanti altri luoghi d’Europa, dove la precoce calura estiva ha ceduto il passo al gelo più devastante nel breve volgere di poche ore, mettendo a repentaglio il lavoro di migliaia di agricoltori. Così è, la primavera: uno stato d’imperitura trasformazione tra ciò che era e ciò che sarà, un pieno di spiazzante ambiguità, settimane di schizofrenica imprevedibilità.

La primavera è il periodo dell’anno in cui ho più voglia di bere e di fare l’amore, in cui sento che nulla può essere esterno a noi, che tutto è in noi, persino la volta stellata che contempliamo le notti di cielo sereno. È come una bolgia meteorologica che diventa metafisica, la primavera, temporale di umori che scuotono e mettono in fuorigioco la noia; se piove si respira aria d’inverno e il grigio del cielo deprime l’umore, ma appena spunta il sole ovunque si creano squarci folgoranti che inneggiano al paradiso, i gelsomini strappano un sorriso gioioso, le peonie profumano l’anima, i tigli il cuore, e ogni colore esplode con una forza epica: la terra è in amore e contro natura non si va. Perché noi siamo amore, niente da fare, e la primavera è la nostra stagione.

Filippo Apollinari (Cesenatico, Romagna).

Filippo Apollinari è un bravissimo degustatore, ma soprattutto è una persona a cui voglio bene. Per un lungo periodo di tempo ci siamo persi di vista: colpa mia, che sono un orso marsicano con sembianze vagamente umane.

Un suo commento social di qualche settimana addietro (“chi si reputa un giornalista indipendente fa ridere, visto che riceve campioni e inviti per fare il suo lavoro”) ha fatto un poco vacillare la stima che mi lega a lui (l’affetto no, quello non si tocca).

Mi sono solo incazzato, lì per lì. Non perché abbia considerato quella frase diretta a me, ma perché credo fortemente nell’indipendenza. L’indipendenza esiste eccome e spesso dà parecchio fastidio. E Filippo conosce le intimidazioni che ho ricevuto da enti e produttori per il mio modo di lavorare.

Inaspettatamente, un paio di giorni fa, Filippo si è preso la briga di scrivermi una mail, confezionando la più bella missiva che io abbia mai ricevuto nella vita. Un testo scritto con umiltà, pieno di bei pensieri, accorati e coraggiosi, degni di un uomo vero. Lo conserverò come un dono prezioso. Grazie di cuore, Filippo.

John Blandy (Madeira, Portogallo)

Liquidi di presenza poderosa e di longevità pazzesca diffusi sulle grandi tavole dell’Ottocento ben più di quanto oggi sia possibile immaginare, i vini ossidativi hanno vissuto una terribile quanto immeritata discesa nell’oblio.

Una forma di razzismo enologico che ha diffamato Marsala e Madeira, Bosa e Oristano, Rivesaltes e Château Chalon, Sherry e Porto; vini, luoghi e memorie arcaici, remoti, antieconomici, che spezzano un equilibrio, lasciando la questione perennemente in sospeso, come un mistero senza risposte.

È l’essenza della complessità che si percepisce in questa ormai rara eppure grandiosa tipologia nella quale la devianza vale più della norma, il dionisiaco più dell’apollineo, Gadda più di Moravia.

Nei vini ossidativi non esiste la perfezione formale, al diavolo ogni frazione emolliente, non c’è traccia di una grammatica codificata. E anche le bottiglie migliori sulle prime appaiono sbrindellate, scapigliate, ombrose come vecchi marinai con la pelle arsa dalla salsedine e bruciata dal sole; emaciate come reduci con mille cicatrici che lasciano intravedere l’apocalisse.

Epperò possono essere buonissimi ed eterni, i vini ossidativi. L’ossigeno ne disintegra i tratti più organici, instabili per natura, a favore di una mineralizzazione che rallenta ogni processo evolutivo a tal punto da fermare il tempo.

Una stabilità che non è staticità: non si tratta di vini-cadaveri imbalsamati per evitarne la decomposizione. Al contrario sono vini vitali come pochi, ma di una vitalità residua, laterale, camuffata, che emancipa il liquido attraverso movimenti lentissimi e tuttavia costanti: pochi millimetri ogni anno che quando tutto fila liscio costruiscono altezze mozzafiato.

Come nella fattispecie i Madeira Malmsey 1897 e Bual 1914 che gli eredi del leggendario John Blandy – fondatore dell’eponima intrapresa – produssero in quel lontanissimo arcipelago vulcanico tra Europa e Africa lasciandoli per anni negli umidi canteiro di Funchal.

Bevuti di recente, hanno emozionato fior di degustatori, rimasti a bocca aperta come davanti a mirabili opere d’arte. Bottiglie tozze, oscure, con etichette scritte a mano che contengono liquidi di forza selvaggia e insieme sensuale, un miracolo profumatissimo e talmente saporito, così profondo, così lontano dalla realtà che ha avuto l’effetto di una meditazione trascendentale. Senza ritorno.

Francesco Bordini (Modigliana, Romagna)

Pensare che siamo tutti uguali rischia di frantumare il principio stesso di umanità, portando al fallimento la società in cui viviamo. Un piccolo ma decisivo passo verso la salvezza sarebbe quello di convivere nella diversità, di qualunque genere essa sia. Questo vale per le persone, ma si potrebbe traslitterare la considerazione anche riflettendo sulle cose del vino.

L’albana ad esempio è un’uva bizzarra, inconsueta, pecora nera in un gregge diafano, che spesso regala bianchi diversamente buoni, rossi dentro e qualche volta pure fuori, per alcuni difficili ma certamente originali. Ne esistono decine di esemplari differenti, e io ho avuto la fortuna di assaggiarli tutti, dacché vado scrivendo un libro sul tema.

Tra le bottiglie che più mi hanno stupito, consiglio il “Terra!” 2016 (versione secca maturata in anfora georgiana) e il “Tregenda” 2010 (vendemmia tardiva da surmaturazione graduale, senza violenze) che Francesco Bordini produce lungo i crinali appenninici di Modigliana, nella splendida Villa Papiano. Due vini impeccabili, figli delle arenarie e di una viticoltura attenta, che dimostra come l’Albana oggi possa dare risultati preziosi anche in altura, ben oltre i 400 metri di quota, dove per molto tempo era sconsigliato coltivarla.

Andrea Bragagni (Brisighella, Romagna)

Fognano è un luogo invisibile, un paese per vecchi in un meridiano di ombre, un borgo affacciato sull’inquieto Lamone, che se ci capiti per caso e pensi alla Romagna costiera, ti viene il dubbio di aver sbagliato regione. E forse anche millennio.

L’Appennino è luogo di rovine che non sono macerie e raccontano storie fuori dal coro. Come quella di Andrea Bragagni, vignaiolo artigiano nella porzione meridionale di Brisighella, goloso di silenzi e di panorami stropicciati, con poca voglia di parlare, se non sei la persona giusta per lui.

Ci sto a mio agio nella sua taverna: la madia, il pavimento in cotto, le vecchie foto alle pareti, l’aroma mattutino della cenere spenta, gli oggetti museali conservati con rispetto e che paiono in perenne attesa di una scintilla che li risvegli dal letargo.

E raccomando senza timori il suo Sangiovese Casa del Frate 2015, capolavoro della sua carriera e rosso che sta al vertice tra i “wild wine” romagnoli, insieme a Campiume 2014 di Filippo Manetti (Vigne di San Lorenzo) e a Poggio Tura 2014 di Paolo Babini (Vigne dei Boschi). Tutti a Brisighella.

Vincent Carême (Vernou-sur-Brenne, Loira)

Ogni viaggiatore che si interessi al vino in Loira troverà proposte magnifiche. La stessa Borgogna, con un centinaio di denominazioni di origine, non potrebbe rivaleggiare in diversità con questo enorme patchwork enoviticolo che mette insieme settantamila ettari vitati, sessantaquattro denominazioni d’origine, tre regioni amministrative (da est verso ovest: Bourgogne, Centre, Pays de la Loire), quattro grandi comprensori(Pays Nantais, Anjou/Saumur, Touraine, Sancerrois), ben ottocento chilometri di Strade del Vino (Route de Vignobles) e migliaia di produttori.

La Loira può dare vini grandi, non grandiosi: a dispetto di un passato aristocratico di cui sono testimoni le superbe fortezze costruite lungo la fascia centrale della Valle, non c’è nulla di regale nella sua produzione enologica. Anche i vini più buoni, perfino quelli davvero eccellenti, finanche le interpretazioni più decise sono una osmosi perfetta tra fiume, ambiente e uve locali, seducendo il bevitore soprattutto per gradevolezza e versatilità.

Una visita ai luoghi e alle cantine di Vouvray e dintorni, nel cuore della Turenna, dove stavolta ho concentrato le mie attenzioni, confermerà in modo assertivo come la Loira abbia da offrire una originalità innegabile, nonostante alcune denominazioni – la stessa Vouvray è tra queste – talvolta appaiano penalizzate da produzioni seriali. Ma sapendo scegliere si berranno liquidi saporiti e pieni di colori, freschi e cangianti, missionari della tavola e del buon cibo. Vini nei quali si coglie un riflesso dei paesaggi dai quali traggono origine. Questa fetta di Loira raccoglie una campagna fertile, tufacea, ricca di bizzarre grotte troglodite; nordica eppure piuttosto clemente nel clima, modesta nelle altimetrie ma capace di donare verticalità ai suoi vini.

In primavera il suo cielo è di un azzurro così luminoso da apparire feroce, gli abitanti del posto tuttavia di feroce non ha nulla: affabili, gentili, più aperti ed estroversi della media francese, conoscono le regole dell’ospitalità. Ho perfino scovato un bar gestito da siciliani a Tours, dove preparano buonissime limonate e frittate alle erbe da rimare di stucco: come il Pereira di Trabucchi, ne ho approfittato avidamente.

E castelli? Certo, sono immancabili e formano una catena pressoché ininterrotta dall’est di Orléans fino all’ovest di Angers: alcuni sono sperduti lontano dal corso della Loira, oppure sorgono sulle sponde dei suoi affluenti: lo Cher attraversa il magnifico castello di Chenonceau; il Cosson fiancheggia la fortezza più grande, Chambord; l’Indre è abbellito dall’incanto rinascimentale di Azay-le-Rideau.

Nonostante il suo fascino, o forse in virtù di questo, la Loira è un fiume capriccioso. In estate il suo corso smagrisce e si disperde in ruscelletti che si insinuano tra lingue di sabbia e isolotti. Per contro in autunno le piogge possono gonfiarlo a dismisura, rompendo gli argini, che pure sono robusti.

Robusti come il polso e il carattere di certi vignaioli incontrati durante la mia ultima gita dello scorso mese. Tra i ricordi più belli, le ore trascorse con Vincent Carême a Vernou-sur-Brenne, dieci minuti d’auto da Vouvray. Faccia e modi da bravo ragazzo, una moglie ospitale (Tania) e un bel talento di bianchista contemporaneo, che si traduce in una proposta che mette il “sale” (ovvero radici, sapore, energia) al centro dell’universo.

Qui si percepiscono le vere qualità dello Chenin Blanc coltivato in Turenna: trasparenza, luminosità e grazia. I suoi Vouvray, nelle versioni spumante, sec e demi-sec, complice la bella vendemmia 2015, sono squisiti e costano il giusto. In Italia la loro distribuzione è affidata al bravo importatore Maurizio Cavalli.

Michele Conoscente e Chiara Penati (Paderna, Piemonte)

A Casa del demiurgo Walter Massa, nuovi talenti si affacciano sulla scena produttiva. Michele e Chiara, ad esempio. Milanesi ormai stabilmente in terra tortonese, coppia nella vita e nel lavoro, entrambi agronomi con un trascorso in giro per l’Italia del vino, dal 2010 fanno i vignaioli a tempo pieno realizzando vini (fin da subito convincenti) con il marchio Oltretorrente (da qualche tempo nell’orbita di Cave de Pyrene di Christian Bucci).

Buonissimo, in particolare, il Timorasso coltivato sulle marne bianche del versante settentrionale di Paderna, da un impianto di quindici anni posizionato intorno ai 300 metri di altezza. L’edizione 2011 lascia il segno evocando ora Sancerre (di terres blanches), ora Chablis (di fibra), con in più l’accalorata spinta sapida che rappresenta il tratto distintivo del terroir. E anche le annate successive (l’ultima è la 2015) non perdono quota.

Franco Dalmonte (Casalfiumanese, Romagna)

Nell’austerità di certi luoghi romagnoli dell’entroterra la percezione ottica è parecchio democratica e tutti i fenomeni naturali sembrano affidati a una strana eguaglianza. Nessuna cosa, né un rio, né un calanco, né un frutteto, né una vite può vantare diritto di precedenza, nulla è più luminoso di qualcos’altro e nulla è più adombrato.

Nella pancia lunare e rarefatta della Valle del Santerno l’unica cosa che prova a prendere il sopravvento è l’Albana che Franco Dalmonte matura e affina nella bella cantina di Via Macerato, a Carseggio di Casalfiumanese, tra boschi di silenzi e sabbie di fiume. Franco, ex cabarettista e autore satirico che ama sognare e sfidare il destino, qui vi produce vino da una decina d’anni (Terre di Macerato), e stagione dopo stagione sembra essere sempre più a suo agio nelle vesti di vignaiolo.

La sua Albana, che chiama simpaticamente “Mimomamu”, è stata prodotta per la prima volta con la vendemmia 2016: si alimenta di uve della campagna di Imola acquistate da viticoltori che seguono la vigna con adeguata attenzione, ed è vinificata in rosso, attraverso una macerazione integrale che dura due mesi. Bianco arcaico se ce n’è uno, contadino nel senso più verace del termine, ha profumi accoglienti, sapore profondo e tenuta gustativa inflessibile, dal respiro che si nutre di tante cose belle. E buone.

Marco Dallabona (Soragna, Emilia)

In un budello della Bassa Parmense, a metà tra il Po e l’Autostrada del Sole, c’è un’elegante locanda di paese che custodisce la più sensazionale collezione di Champagne d’Italia. Si chiama Stella d’Oro, luogo dell’anima conosciuto grazie ai suggerimenti e ai racconti di Vania Valentini, che delle migliori bollicine di Francia è tra le donne più esperte e appassionate.

A gestire quel locale, saltellando come un elfo tra cucina, sala e cantina, c’è Marco Dallabona, 59 anni da poco compiuti (il 13 maggio), un’energia trascinante e una cucina che parla la lingua della tradizione (con intelligenza). Qui ho festeggiato il mio ultimo compleanno, godendomi un succulento Savarin al riso con salsa classica seguito da una vera prodezza gastronomica, il Filetto rosa di Parma al tartufo nero.

In abbinamento, va da sé, uno Champagne mirabolante, una delle bottiglie che occorre bere almeno una volta nella vita, il Blanc de Noirs Vieilles Vignes che Francis Egly (Domaine Egly-Ouriet) elabora a partire da uve pinot noir raccolte a Ambonnay in un vigna del 1946. Cuvée di massiva profondità, lenta nella focalizzazione eppure devastante nell’allungo, esprime oggi – a distanza di tanti anni dalla sboccatura – una tridimensionalità espressiva che ha pochi eguali nel suo genere.

Camillo Favaro, Piverone, Piemonte)

C’è una dignità bella, nella gente, quando si porta appresso le proprie fragilità. E nei vini il mio punto di vista non cambia, anche se per molto tempo io stesso, da bevitore, ho cercato la perfezione, la confezione e la definizione più accomodante.

La mia formazione si è nutrita di sfericità e di suadenze, di ricchezze e concentrazioni, di frutti straripanti e colori intimidatori. Per anni ho degustato senza quasi mai rivolgere la mia attenzione a elementi che oggi per tanti di noi sono imprescindibili in un vino di qualità: identità, sapore, energia, spontaneità.

È vero che se a un mulo tagli le orecchie non diventa un cavallo, ma chiedete a un alpino, chi preferisce. C’era l’Artiglieria, con mule e muli che portavano sulla schiena obici e mortai, e la Salmeria, con casse laterali piene di cibo, medicinali, barelle, tende. Un mulo può caricare fino a un terzo del proprio peso: due quintali per un animale di sei. Se le cose stanno così, ed è così che stanno, allora è un peccato camuffarsi per essere ciò che non si è.

Di più, nel vino realmente artigiano, oggi più che mai occorre respingere ogni scolastico formalismo, ogni banale appariscenza, ogni wagnerismo per così dire, per portare il liquido odoroso su un piano apparentemente disimpegnato, guadagnando libertà espressiva e tutelando il suo legame con il territorio d’origine. Così come la pittura sottratta all’impegno rappresentativo rimane libera di essere esclusivamente pittura; oppure il cinema spogliato dagli effetti speciali lascia spazio alla verità delle immagini e dei sentimenti. E nella musica le cose stanno più o meno così.

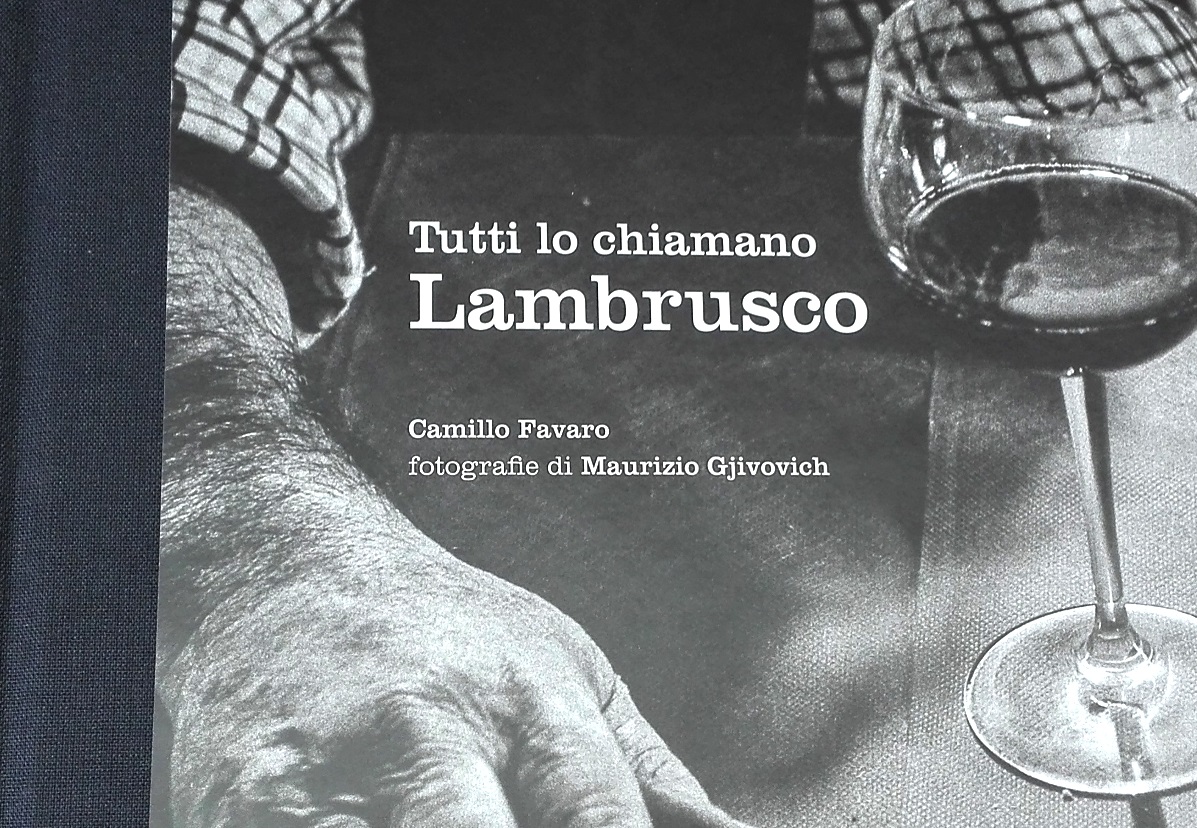

Ho pertanto molto amato il libro che Camillo Favaro ha dedicato all’umile Lambrusco, da un’idea di Antonio Previdi, Filippo Marchi e Giulio Loi, grandi conoscitori delle faccende emiliane (non solo, in verità) e assaggiatori molto competenti.

Camillo è tanti professionisti insieme, grafico, editore e vignaiolo (a proposito, di recente ho bevuto uno dei più grandi bianchi italiani della mia vita, il suo Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2010, meraviglioso) e sa pure raccontare storie in modo ispirato, evidentemente.

Storie legate a un vino che è tornato protagonista nel momento in cui i suoi interpreti più ispirati lo hanno accettato per com’è, niente di più e niente di meno. Un libro che sceglie la strada della narrazione più intima, con tante foto (bellissime) dei protagonisti e altrettante interviste a cuore aperto. Senza escamotage, come i migliori Lambrusco di ultima generazione.

Luca Fedrigo (Negrar, Veneto)

L’Amarone è per natura un rosso “bisonte”, con una proiezione gustativa giocata su un attacco appariscente, generoso, sovradimensionato e una seconda parte che per converso si fa più striminzita, anche in virtù di una notevole presenza alcolica che non di rado frena l’allungo e maschera la persistenza. Esistono tuttavia eccezioni: una di queste è l’Amarone di Luca Fedrigo, giovane vignaiolo artigiano che vive e lavora tra Santa Maria e San Vito, frazioni pedecollinari del comune di Negrar.

Luca per dieci anni (dal 1995 al 2006) ha lavorato con Bepi Quintarelli, un apprendistato determinante a giudicare dai suoi vini, privi di forzature, realizzati senza nessuna violenza sia negli appassimenti che nelle vinificazioni.

Ed è così che nascono rossi felpati e insieme energici, che prima ti coccolano e poi, senza colpo ferire, producono un prezioso effetto turbina fino alla lunga persistenza.

Quest’anno sono state messe in vendita 5300 bottiglie di un eccellente Amarone della Valpolicella Classico 2011, troppo poche per potersi permettere distrazioni: contattate l’azienda e acquistate qualcuno degli ultimi flaconi in magazzino.

Rocco Lettieri (Cantù, Lombardia)

A un uomo di collina come me le Alpi incutono timore. La loro monumentalità e la loro dirompente forza dominante rappresentano il primato di Madre Natura su ogni altro aspetto dell’esistenza. Le Alpi mi fanno sentire minuscolo, mi riportano con i piedi per terra, mi costringono a un’umiltà benefica.

C’è un vecchio libro che le racconta, le Alpi, e lo fa in modo diverso dal solito, attraversando gli alpeggi e recensendo i grandi formaggi di malga; un libro che rileggo dopo anni (quindici almeno) grazie al suo autore, che me ne ha omaggiato una copia lo scorso 27 marzo.

Rocco Lettieri, italiano di confine con il cuore nella Svizzera italiana, per anni firma della Veronelli Editore e oggi degustatore giramondo di contagiosa curiosità, nel 1997 scrisse un volume davvero prezioso, ormai pressoché introvabile sul mercato: “Alpi e Formaggi delle nostre montagne”, Edizioni Salvioni.

È un’opera enciclopedica che racconta di alpeggi del Canton Ticino, di prodotti artigiani e soprattutto di pastori formidabili, uomini e donne caparbiamente impegnati a convivere con gli istinti più imprevedibili della natura, in condizioni avverse, nella più totale oscurità mediatica. Un libro di assurdo rigore, splendidamente congegnato, scritto con una passione commovente.

Michele Mauri (Milano Marittima, Romagna)

Il ristorante di Michele Mauri, chef e patron de La Piazzetta di Milano Marittima, è di quelli dove l’espressione “stare bene” assume molteplici connotazioni. Intanto il posto è bello, l’ambiente curato e il servizio premuroso (guidato da Chiara Castelnovo), il tutto a due passi sia dalla celebre movida del centro che dalle spiagge più glamour della zona.

Dopodiché si mangia bene, con una cucina che certo dovrà crescere ancora ma che già oggi funziona, pescando le buone idee ovunque siano e alternando piatti più legati al prodotto (di mare e di terra) e piatti di più libera ispirazione sperimentale.

Infine la carta dei vini propone perle assolute, con una poderosa selezione di vecchie bottiglie piemontesi e toscane, e un’adeguata proposta di bianchi e bollicine d’autore. Ho ribevuto qui, dopo anni, il Barbaresco Sorì Tildin 1985 di Gaja e il Solaia degli Antinori della stessa annata, due bottiglie sensazionali, conservate oltretutto in modo impeccabile. Se passate da quelle parti, La Piazzetta merita una chance.

Matthias Messner (Collalbo, Alto Adige)

Matthias e la sua bella famiglia stanno nascosti nel vasto arcipelago del Renon, settore meridionale della Valle Isarco, in un antico maso del 1200, il Rielingerhof. Sperduto e isolatissimo, difficile da raggiungere e altrettanto da dimenticare, raccoglie meno di tre ettari vitati che nutrono vini di prodigiosa verticalità montanara. Con la raccolta del 2016, vendemmia da sogno in Alto Adige, Matthias sfodera una gamma senza precedenti nella sua giovane carriera (iniziata nel 2010), con tre vini di alto valore territoriale e gastronomico: Blatterle, Riesling e Vernatsch (Schiava). Sono grato a Laura Sbalchiero per la preziosa “soffiata”.

Nascere e fabbricare (ovunque, mondo)

È vero che il numero di bravi vignaioli in Italia è in crescita costante e che molti degli artigiani più apprezzati sono sempre più sensibili al tema del “buono, pulito e giusto”; ed è altrettanto evidente che pure tra le aziende meno sensibili alle istanze della qualità oggi si producono vini più attraenti di tempo.

Del resto le rese pletoriche sono meno diffuse, la tecnologia è usata con più consapevolezza e di conseguenza i vini indegni sono in contrazione (benché sia più che probabile incontrarne tra le corsie dei supermercati). Detto ciò, esistono troppi produttori, giganti e minuscoli, industriali e contadini, privati e pubblici, che non conoscono ancora quale sottilissima differenza passi tra “far nascere” un vino e “fabbricarlo”.

Per chi ignorasse il metafisico spartiacque, suggerisco di consultare il dizionario. Il verbo nascere porta con sé il principio della luce, della vita e rimanda alla forza dirompente della natura, con le molteplici conseguenze emozionali che tutto ciò comporta. La parola fabbricare evoca la confezione e spesso l’industria, la catena di montaggio e la serialità produttiva. Che va bene per tante cose del mondo, non per il buon vino.

Marco Rizzardi – Crocizia (Langhirano, Emilia)

Da lettore accanito dell’ingiustamente poco nota (in Italia) Ann Beattie, prodigiosa scrittrice statunitense, un paio d’anni fa, arrampicando con la brutta stagione per la prima volta le balze di Crocizia, mi venne in mente il titolo del suo primo romanzo: Gelide scene d’inverno (Minimum Fax, 1976).

Il gelo metaforico e letterale, il buio e le nubi, salite vertiginose affrontate con il manto stradale ghiacciato, la mia auto in panne. Incubi svaniti questa primavera, incontrando Marco Rizzardi in una splendida giornata di metà primavera, in compagnia dei miei cari amici Anna e Francesco. Insieme beviamo vini squisiti e mettiamo in un angolo i luoghi comuni che vogliono la provincia di Parma incapace di fare vini di valore.

Siamo sopra Langhirano, ai margini dell’Appennino Emiliano, dove si sfiorano i 500 metri di quota e il bosco coccola pochi ettari di vigna che Marco traduce in una proposta di frizzanti naturali di rilevante personalità, rifermentati in bottiglia con mano tanto salda quanto aggraziata.

Particolarmente golosa è la Malvasia di Candia Aromatica Frizzante Znèstra, impeccabile in tutti i millesimi assaggiati, dal 2010 al 2016: tre giorni di macerazione, versante aromatico raffinato (in particolare nella versione 2010, irresistibile), alcolicità moderata, gusto spedito e allungo tonico, di terpenica florealità.

Francesco Totti (Roma)

Mi capita spesso di piangere. Diciamo che piango regolarmente. Il pianto non è debolezza; è una commozione talmente intensa che dal cuore e dall’anima ti sale alla gola e agli occhi, manifestandosi senza remore. È una liberazione, il pianto. Piango per la donna che amo e che non posso più vedere, un distacco che si unisce a un affetto autentico e al timore che possa accaderle qualcosa di brutto. Piango per i miei bambini e per quelli altrui, per la loro tenerezza e le loro difficoltà. Piango al cinema per la carica esplosiva di un sentimento ben recitato, che mi strappa dalla realtà, portandomi altrove, in una vita altra e altrui. Piango per “Ovunque Proteggi” di Vinicio Capossela, la più struggente dichiarazione d’amore nella storia della musica italiana.

Ho pianto il 28 maggio, ultima di Totti da calciatore professionista. Si chiama Francesco pure lui. È del 1976 come chi scrive. Mi affezionai al quel talento assoluto fin dai suoi primi anni in Serie A.

La sua faccia e la sua romanità pura, popolare, non contaminata nemmeno dalla fama e dal denaro avrebbero attratto il mio Pier Paolo Pasolini; e i suoi piedi pure.

Un fenomeno che ha cambiato i tempi del calcio moderno, con capacità balistiche da rabdomante e il fisico di un atleta vero. Figlio di un’evoluzione epocale che mette insieme e migliora le già enormi doti di Mariolino Corso, Gianni Rivera, Roberto Mancini e Roberto Baggio.

Francesco Totti è stato il Peter Pan del pallone: vedendo il “passaggio che non c’è” ha regalato meravigliosi squarci di bellezza a un gioco altrimenti sempre più monotono.

Vini Veri e Vinnatur (Veneto)

Se c’è un lavoro che oggi mi annoia da morire è scrivere schede di degustazione sui vini assaggiati. Ormai le recensioni compilative mi tolgono proprio il buonumore, per tacere dei voti e di tutta la manfrina mediatica che ancora oggi alimentano. Nondimeno mi preme non far passare sotto silenzio le bottiglie più raccomandabili assaggiate in occasione di Vini Veri e Vinnatur.

Licenzio dunque questo lungo e sghembo articolo “melting pot” con 10 referenze (pescate un po’ in tutte le tipologie possibili) per cui sono disposto (quasi) a giocarmi la reputazione.

1) Cascina ‘Tavijn Freisa 2015.

2) G.Battista Columbu Malvasia di Bosa Riserva 2011.

3) Domaine Labet Côte du Jura Savagnin “En Chasselas” 2015

4) Dominio del Urogallo Pesico Bianco 2014.

5) Ferrandes Passito di Pantelleria 2012.

6) Olivier Horiot Rosé des Riceys “En Barmont” 2012.

7) Massa Vecchia Rosato 2014.

8) Giuseppe Rinaldi Barolo Tre Tine 2013.

9) Viteadovest Bianco 2014.

10)Vodopivec Vitovska “Solo MM 14”