La degustazione che si è svolta per celebrare i 50 anni del Consorzio del Brunello di Montalcino, anche se in preparazione era nata claudicante alla fine ha camminato, e bene, sulle sue gambe.

In campo 22 vini dal 1967 al 2006 che, sono convinto, voi vorreste sapere subito per filo e per segno com’ erano. Purtroppo dovrò deludervi almeno all’inizio, perché attraverso quelle 22 bottiglie non si è capita solo la qualità espressa negli anni da un territorio, ma soprattutto la sua storia enologica, che ha avuto cambiamenti importanti, in alcuni casi radicali e che le bottiglie hanno puntualmente riportato.

Gli anni Sessanta

Siamo partiti con due 1967 di Costanti e Poggione e due 1968 di Col d’Orcia e Nardi (quest’ultimo Riserva). Stiamo parlano di cinquanta anni fa, quando nessuno a Montalcino avrebbe scommesso sul futuro più che roseo del suo vino. La mano enologica era magari sicura in alcune cantine ma diversi produttori, perlopiù coltivatori diretti, sapevano coltivare la vite ma sul fare il vino avevano qualcosa da imparare. Non per niente i primi quattro campioni erano di cantine storiche o comunque di chiara impronta padronale.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iwBnkN_p0xs[/embedyt]

In quegli anni il Sangiovese per il Brunello, oltre che essere vinificato spesso con i raspi, rimaneva in botte grande per almeno 4 anni (in diversi casi molto di più) e non era detto che, vendemmia dopo vendemmia, il vino arrivasse pimpante e perfetto all’imbottigliamento. Per questo era comune la pratica di “correggere” in acidità il vino prima di imbottigliarlo. Niente di strano o di nuovo sotto il sole e, con il senno di cinquanta vendemmie i quattro vini degustati hanno dimostrato quanto fosse giusta questa strada. Hanno anche mostrato che il percorso di ritorno (vinificazioni parzialmente con i raspi, estrazioni meno importanti, privilegiare l’eleganza alla potenza) che alcune cantine stanno seguendo adesso non è certo un errore. Quattro vini di rara eleganza e finezza, tutti estremamente freschi sia al naso che in bocca. Tutti chiaramente con le stimmate del grande sangiovese invecchiato.

Gli anni Settanta

I vini seguenti erano il 1971 di Canalicchio di Sopra e, il 1977 Riserva di Argiano. Qualcuno potrebbe dire “Come mai due soli vini di quel decennio?”

La risposta è che gli anni settanta sono stati da una parte anni di grande stasi tecnica e dall’altra di grandi cambiamenti storici. In Chianti vengono ricordati come “gli anni dei bombardamenti”, intendendo per bombardamenti le mine che venivano fatte brillare per gli scassi dei nuovi vigneti adatti ad una “viticoltura moderna”, cioè con 3000 piante per ettaro, dove non più un mezzadro ma un trattore poteva lavorare più veloce ma in maniera completamente diversa. Sono quindi anni difficili per la viticoltura a Montalcino, figlia ancora degli anni sessanta e di vendemmie non certo eclatanti. I risultati sono vini sempre nervosi e lineari ma meno grintosi, forse in attesa di un qualcosa che cambi.

Gli anni Ottanta

E il cambio arriva nel decennio successivo e lo vediamo chiaramente delineato da La Gerla 1980, dal 1985 di Franco Pacenti e dal 1988 di Nello Baricci. Se volessimo essere precisi dovremmo dividere questo decennio in due parti, con spartiacque il 1984, annus horribilis per la viticoltura toscana.

Prima del 1984 siamo ancora abbastanza legati al passato ma piano piano Montalcino sta cominciando ad interessare ed arrivano o sono già arrivati i primi grandi nomi “di fuori”, sia italiani che esteri. Il cambio lo si vede chiaro nelle annate del secondo lustro, baciate da dio e utilizzate al meglio dagli uomini. Uomini che sanno anche lavorare diversamente in cantina e in vigna, facendo nascere vini sempre freschi ma più rotondi e ampi, figli dell’equilibrio tra un tannino magari allora ruvido ed un’acidità più controllata ma sempre viva. I tre vini di questo decennio dimostrano che una strada chiara iniziava ad essere tracciata.

I primi anni anni Novanta

Se nei secondi anni ottanta quella tracciata era una “strada bianca”, gli anni novanta l’hanno asfaltata in fretta: lo capiamo dal 1990 del Marchesato degli Aleramici, dal 1991 di Corte Pavone, dal Poggio Alloro 1993 di Banfi e dal 1995 di Poggio Salvi.

Per adesso mi fermo a metà decennio perché in questo periodo le cose sono cambiate e molto in fretta. Montalcino ha iniziato non a correre ma a galoppare: investimenti, cantine, vigneti, enologi e chi più ne ha più ne metta. I vini risentono naturalmente della frenesia del periodo, che anche a Montalcino voleva risultati in tempi agricoli brevissimi.

I vigneti però hanno ancora mediamente poche primavere e quindi non sono nel loro momento migliore, inoltre le vendemmie, esclusa la meravigliosa 1990, sono fresche e irregolari. I sangiovese di quegli anni sentono molto il cambio di marcia, da una parte con un uso del legno piccolo in alcuni casi non proprio adeguato, ma soprattutto con una mano di cantina che tende ad “allargare” i vini, a togliere i “gustosi spigoli” che il sangiovese dovrebbe mostrare. Questo galoppo, questo cambiamento veloce, questa voglia in alcuni casi di stupire specie i mercati americani, avrà il suo culmine nel quinquennio successivo.

I secondi anni Novanta

Lo dimostrano il 1997 di Fattoi, il Pian delle Vigne, sempre 1997 di Antinori il 1999 di Val di cava e il 2000 di Castelgiocondo. Qui siamo veramente nel periodo forse meno riflessivo e più discutibile di Montalcino. Prova ne sia il fatto di aver voluto e dovuto incensare due vendemmie molto difficili come 1997 e 2000 a spese di vendemmie eleganti ma di elevato profilo come la 1999.

Siamo nel periodo che definirei “americano” quello in cui molti Brunello diventano opulenti, grassi e rotondi nonché fortemente marcati da legno piccolo. Il 1997, dopo diversi anni di vendemmie “non del secolo” (più che altro non adatte alla tipologia di vini che il mercato e, purtroppo anche la stampa, voleva) doveva essere una grade annata e così è stata venduta. Lo stesso la 2000, vendemmia caldissima ma caduta in un anno talmente mediatico che Montalcino ( e l’Italia intera) non poteva sottrarsi alla sua beatificazione.

I vini degustati hanno mostrato tutto questo, anche se con sfumature diverse: per esempio Fattoi si è mostrato ben giocato in finezza mentre Pian delle Vigne “schizzava” opulenza e rotondità (a scapito della freschezza) da tutti i pori. Il 1999 di Val di Cava purtroppo marcava troppo legno e il 2000 di Castelgiocondo era semplicemente figlio di una vendemmia molto, troppo calda.

Il nuovo secolo

Ma veniamo all’ultima parte di questo viaggio, ai vini fino al 2006, periodo che ha visto Montalcino essere al centro del mondo del vino sia in positivo che in negativo. Non mi riferisco tanto a Brunellopoli quanto a due vendemmie opposte e tragiche come la 2002 e la 2003. Per fortuna prima e dopo ci sono state una meravigliosa 2001, la (da me) non molto considerata ma buona 2004 e la (sempre da me) idolatrata 2006.

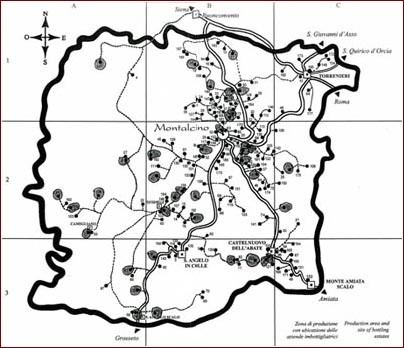

Ma, a parte vendemmie buone o cattive, Montalcino in quegli anni vive cambiamenti agronomici e enologici strutturali: quello che mi sembra più importante e che marcherà gli anni futuri è l’ormai definitivo utilizzo di uve da vigneti di zone e versanti diversi per creare il blend aziendale. Infatti molti produttori, sicuramente avveduti, da tempo hanno piantato vigneti in zone diverse di Montalcino e, magari avendo come vino top un “single vineyard”, propongono un Brunello figlio di territori diversi, un blend composto da uve con maturazioni e caratteristiche diverse.

Questa strada, in annate molto diverse come le ultime è stata indubbiamente dettata dal buonsenso ed è forse il cambiamento agronomico principale del periodo. Quello enologico è sotto gli occhi di tutti: meno legni piccoli, estrazioni meno estreme, meno colori improbabili per il sangiovese, più equilibrio, più ricerca di freschezza e di eleganza.

Scopone 2001, La Casa di Caparzo 2004 e il Baccinetti sempre del 2004, Il 2006 di Matè e il Vigna Spuntali di Angelini sempre del 2006 sono figli di questo travagliato ma importante periodo: vini sicuramente ampi e potenti ma più ragionati, più “attaccati” alla vendemmia, meno paurosi della sane rusticità del vitigno.

In chiusura

Sono alla fine e mi scuso se ho scritto più del dovuto ma volevo provare a leggere la degustazione in maniera meno didascalica, meno legata ad aromi e caratteristiche figlie magari di una bottiglia particolarmente buona o, all’opposto di un tappo non perfetto.

A proposito di bottiglie, chiudo con quelle che mi hanno fatto veramente impazzire: al primo posto il 1988 di Nello Baricci, talmente buono da pensare che da lassù Nellino lo abbia benedetto , poi il Col d’Orcia 1968, il 2001 di Scopone e il 2004 di Baccinetti.

Ma queste sono soltanto bottiglie, che vengono bevute e rimangono nei ricordi, mentre invece la storia resta e la storia, se mi permettete la frase roboante, produce storia.

Per questo, visto che si commemoravano cinquanta anni di storia, ho voluto provare a fare un veloce e molto parziale (lo ammetto io per primo) excursus sulla storia enoica di questo meraviglioso territorio che il mondo intero ci invidia.

Grazie al Consorzio del Brunello di Montalcino per avermelo permesso.