La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Da allora

Gigante

Di bianco calcare

Che aspetta tutt’ora

VV

Il suo amore

Rapito

E mai più tornato

Ma io aspetterò

Fosse anche cent’anni aspetterò

Claudio Magris dice che si viaggia per tenere sempre tutto in sospeso: in Borgogna questa sensazione è ancora più evidente, perché non c’è discorso della regione a cui puoi mettere la parola fine. Ogni volta è un revocare in forse, una scoperta e un’eccezione, una sorpresa e una delusione.

Si può studiare ore sul sensazionale libro che Armando Castagno ha dedicato al cuore della Borgogna (Côte d’Or, Paolo Buongiorno Editore), uno dei dieci capolavori del suo genere finora pubblicati nella storia della letteratura mondiale (con la speranza che trovi presto un’opportuna traduzione in lingua inglese), ma non basta: quando per l’ennesima volta sei da quelle parti ti accorgi – e tutte le volte è così – di essere appena arrivato. La Borgogna non è un posto dove si arriva, ma da dove si parte. Sempre.

Che tu abbia bevuto centinaia di buone bottiglie, letto Castagno e Morris, Giancarlo Marino e Michel Bettane, Favaro e Gravina; che tu abbia seguito le degustazioni degli Apollinari, Cagnetti, Castellani, Fasolo e Volpi, e faccia ormai parte degli specialisti sul tema, le strade borgognone non finiscono mai: gli appassionati e gli esperti vanno, si perdono, si trovano e si riperdono.

Sono da poco tornato da Chablis, di cui adoro i luoghi e i vini, le lunghe strade costeggiate di platani e le nuvole altissime. E mi è venuta voglia di scriverne qualche impressione personale. In verità tutto il nord della Borgogna è irresistibile ai miei occhi: l’Auxerrois e il Tonnerrois, lo Jovinien e il Vézelien. Qui la vigna è ormai rarefatta – per lunghissimi tratti pressoché assente – e il vuoto è da riempire con l’immaginazione. Ma a me non manca e mi diverto.

Chablis non è meglio o peggio di Puligny e Chassagne, di Sant’Aubin e Corton; né di altri comuni (non solo borgognoni) dove si producono buoni vini a partire dal vitigno chardonnay. Semplicemente Chablis è diversa, e la diversità dei terroir è la più grande ricchezza per un bevitore.

So bene che fra i grandi amatori oggi la denominazione è meno frequentata di un tempo, ma se dovesse mai capitare anche ai più scettici di bere qualche bottiglia di buoni Chablis di annate felici (ad esempio 2014, 2008 e 2004, senza scomodare millesimi ancora più lontani), forse gioirebbero pure loro.

Di recente ho attinto a piene mani dal catalogo del Domaine de la Meulière della famiglia Laroche di Fleys, rimanendo di stucco per il Premier Cru Monts de Milieu Les Gougueys 2014: una selezione parcellare di valore assoluto che mi sento di raccomandare senza riserve. Ma le soddisfazioni del viaggio sono arrivate anche dagli Chablis di Laurent Tribut a Poinchy, di Thomas Pico a Courgis, dello Château de Béru nel minuscolo villaggio eponimo e dalle migliori versioni di vignaioli ormai stranoti agli operatori italiani come Benoît Droin, Fabien Moreau e Jean-Claude Bessin.

Io mi innamoro raramente, ma quando accade è per sempre. Con Chablis ad esempio il legame è indissolubile. Lo sceglierei perfino prima di morire. Se non mi sarà possibile, allora ne esigo un calice prima della mia cremazione: andrà bene anche un duralex o una scodella, qualche volta occorre accontentarsi.

Chablis è il mio vino soprattutto per una questione cromatica. Bianco di nascondimenti e di sottrazioni progressive fino alle soglie del nulla, ma che nulla non è. Tutt’altro: qualche volta accade di assistere a un suo eclatante riscatto, a un’esibizione debordante, fino al colmare ogni ipotesi di vuoto.

Bianco che colpisce come un grande silenzio che sembra assoluto (rubando a Kandinsky): il rumore, una scarica anfetaminica di musica Rock, vibra però in sottofondo e quando arriva in superficie rianima gli svenuti.

Bianco della terra che lo nutre e che evoca chilometri di spiagge scomparse centinaia di milioni di anni fa. L’antica Chablis Beach, un tempo frequentata da brutali tirannosauri a sangue freddo col bernoccolo per le imboscate violente, ha lasciato in eredità una lunga teoria di calcari e di marne che sono una manna per i geologi e una fortuna per vignaioli e bevitori.

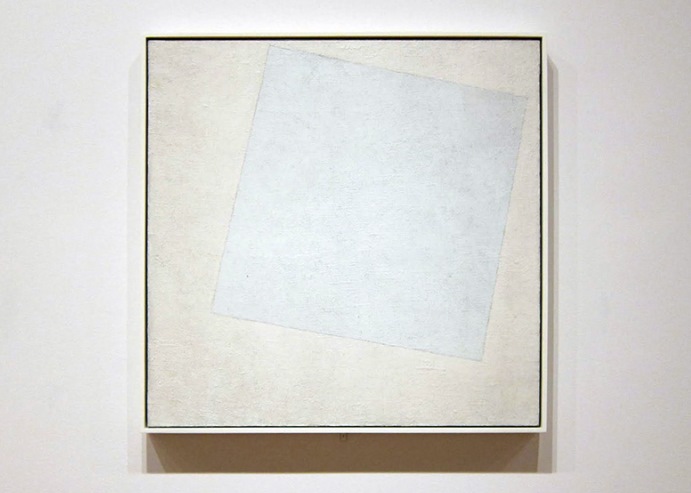

Bianco del calice: che sente il grigio ma vince il bianco, che inciampa sul verde per tornare bianco, che approda al giallo conservando il bianco. Bianco minerale e sulfureo. Bianco iodato e librato. Bianco su bianco come il Quadrato di Malevic.

<<L’uomo non si volta neppure. Continua a fissare il mare. Silenzio. Di tanto in tanto intinge il pennello in una tazza di rame e abbozza sulla tela pochi tratti leggeri. Le setole del pennello lasciano dietro di sé l’ombra di una pallidissima oscurità che il vento immediatamente asciuga riportando a galla il bianco di prima>>: era il Plasson di Baricco in Oceano Mare.

Bianco che non è lacuna, ma l’insieme di tutti i colori possibili.

Perché Chablis nonostante le premesse e le apparenze è un prisma inarginabile, un vino burrascoso e non progettabile altrove, a dispetto dei numerosi tentativi fatti un po’ ovunque sulla faccia della terra.

Nel miglior Chablis si verifica una perenne alternanza espressiva – quasi mai comprensibile fino in fondo – che passa dalla chiusura più ostile all’apertura più franca, dalla mineralità più profonda al frutto più esotico, dalla tensione più caparbia alla dolcezza più confortante, dal rigore più ortodosso allo slancio più disinvolto. Una peculiarità pressoché inimitabile.

Scegliendo il produttore giusto e lasciando perdere le rigide versioni meccanizzate che portano Chablis nell’orbita dei vini segnati dall’effetto banana (liquidi che passano dalla crudezza all’ipermaturazione senza mai esibire un’espressività degna di tale nome), da quelle parti il bevitore può bere benissimo, divertendosi e spendendo il giusto.

In quel territorio così a nord, nord che più nord non si può, laddove la viticoltura deve fare i conti con l’ostilità di un clima severo, Chablis è forse per miracolo o forse perché la sensualità si forgia soprattutto nelle condizioni più ostili, un vino che può rapirti.

Io lo apprezzo spesso: quando è giovane e quando invecchia, nelle versioni più estroflesse e in quelle silenziose al limite dell’apatia, e come Lilly Bollinger per il suo Champagne, quando sono contento e quando sono triste, da solo e in compagnia; altrimenti non lo tocco, a meno che non abbia sete.

Non credo di essere l’unico: Chablis nonostante il disinteresse di alcuni è ancora oggi il vino bianco più popolare al mondo. È parecchio apprezzato anche dal direttore di questa testata, Carlo Macchi, che di Chablis ha una visione tutta sua, affascinante: <<La mia personale idea di Chablis la trovai non sulla via di Damasco ma in cima al Vaudésir, quando guardandomi alle spalle mi persi nella pianura fino all’orizzonte e capii che Chablis non è una zona collinare, ma un’immensa, ancestrale buca nella crosta terrestre; un luogo dove le viti non vanno verso l’alto, ma verso il basso. Chablis sembra essere stata scavata da acque primordiali e occupata da vigne che hanno un rapporto speciale col sottosuolo, da cui succhiano sostanze saline che in altre zone non vengono nemmeno prese in considerazione. Per questo Chablis è un bianco selettivo, facile o difficile, comunque senza compromessi, perché è faticosissimo fare un vino che estrae la propria essenza non dal caldo sole ma dalle buie profondità della terra>>.

Che sia così oppure no, il distretto chablisien si annida in un robusto gruppo di dorsali collinari insediate centoottanta chilometri a sud-est di Parigi, nel dipartimento della Yonne. Il suo nucleo di produzione si sviluppa sulle due sponde orografiche della vallata del Serein: corso d’acqua e paesaggio meritano appieno tale nome per la loro serenità.

Il comune di Chablis, che battezza l’intera denominazione d’origine, si nasconde alla vista del viaggiatore fino all’ultimo momento: è un piccolo paese che conta meno di tremila persone, gran parte delle quali legate alla vite e al vino. Le sue abitazioni sono in pietra da taglio e il campanile di ardesia della chiesa si leva fra tetti neri coperti di muschio.

L’agglomerato urbano è orientato a est, verso un costone incurvato a forma di conchiglia di ostrica (tutto torna, dunque) sul quale si allinea l’unico Grand Cru del distretto suddiviso in sette vigneti ufficiali (in ordine di superficie: Les Clos, Vaudésir, Bougros, Blanchot, Valmur, Les Preuses, Grenouilles) più un’ottava parcella esclusa dalla AOC ma riconosciuta dall’INAO (La Moutonne: meno di due ettari e mezzo insediati tra Vaudésir e Les Preuses, proprietà esclusiva del munifico Domaine Long-Depaquit, a sua volta nell’orbita della Maison Albert Bichot di Beaune).

Chablis deriva da un’espressione celta, cab+leya, che significa “case vicine al bosco”: in effetti in quei luoghi le poche case sparse si camuffano nella foresta più fitta, e se si esclude il copioso nucleo viticolo delle AOC locali (Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru e Chablis Grand Cru: meno di 5000 ettari concentrati in una ventina di chilometri) e altre minuscole isole vitate poco lontane (le più note delle quali appartengono alle Appellation Irancy e Saint-Bris), nel resto del dipartimento è Madre Natura a dettare legge.

Chablis è come detto terra di chardonnay, allevato fitto e basso, con tagli corti, come in Côte de Beaune del resto, solo che qui il vitigno vive in missionaria simbiosi con i luoghi, alimentando vini che alla sonora densità della Borgogna più meridionale contrappongono una fisionomia sovente più aleatoria, più nordica, più bianca appunto, e purtuttavia di apprezzabile struttura, di bel potenziale evolutivo e di notevole carisma.

In particolare, qui è il carattere dell’acidità ad apparire originale: essa possiede tanto nerbo quanto frutto, tanta tensione quanta vibrazione, dona vigore e sapore, offende e difende, all’inizio stringe e alla fine tinge, è fisica e forse anche metafisica. Insomma, la sua nobiltà è fuori discussione.

Parecchio stimolante per chi vi scrive è anche il rapporto virtuoso che si crea fra acidità e sale, soprattutto quando si scelgono i migliori Premier Cru (Fourchaume, Mont du Milieu, Montée de Tonnerre sulla riva destra del Serein; Beauroy, Côte-de-Lechet, Montmain e Vaillons sul crinale opposto), e i settori del Grand Cru di più esplicito talento (Les Clos, Les Preuses, Vaudésir): come nel pick and roll del basket, è un astuto gioco a due fatto di blocchi e di allunghi improvvisi. E di “canestri” saporitissimi.

Chablis è oltretutto l’unico vino che io conosca che quando è grande ha un rapporto romantico con l’aria, ovvero capriccioso, irregolare, illogico. In uno Chablis di razza tutto si accende, si spegne e si riaccende con modalità astrali e astruse, perfino teatrali, a tutto vantaggio del pathos.

Per quanto mi riguarda, i grandi Chablis possono essere vini così istintivi da risultare incomprensibili al primo ascolto e spesso anche al secondo (e forse non basta nemmeno). Fellini ad esempio, parlando di 8 e ½ , il suo lavoro definitivo, disse: <<in tanti mi confidano che non l’hanno capito, in verità non c’è un cazzo da capire: il cinematografo ha educato il pubblico a esigere certezze a comando, io invece inseguo solo i miei istinti, la mia spontaneità>>. Ecco, gli Chablis vanno sentiti più che capiti e spesso sono talmente impulsivi che sarebbe più giusto berli <<con compassione più che con competenza>> (Nicola Perullo).

Talvolta sono così incisivi da creare una ferita che espelle plasma bianco di marna e salato di mare; talatra così mansueti da farti perdere la bussola. Dunque, benché difficilmente prevedibili nel loro percorso espressivo o forse proprio per questa ragione, gli Chablis possono arrivare dritti al cuore. Che nel mio caso pulsa anche per la loro ostinazione: una caratteristica che per libera associazione mi fa pensare al prodigioso Richard Farnsworth di The Straight Story: ottuso, eroico e tenero insieme.

Notevole è la loro resistenza: assorbono le tossine dell’ossidazione con una reattività originale, piegandosi e rialzandosi senza spezzarsi. Si dice resilienza. In questa speciale classifica metto i grandi Chablis dietro solo ai Riesling tedeschi di razza, che tuttavia governano il tempo con risorse varietali del tutto differenti (per natura ben più aromatiche ed esuberanti) e dunque con esiti assai meno imprevedibili.

Se nei primi anni di bottiglia Chablis vive di una luce algida, nel tempo prende volume e gli spuntano fianchi insospettabili. Dando voce alle ragioni della drittezza e della polpa, in un orizzonte di opzioni che va dalla grazia più rassicurante al temperamento più inquieto e spiazzante.

Ma è nel pieno della maturità che può stropicciare ogni aspettativa, perdendo il controllo di sè e regalando strambe affumicature rocciose, umori di chissà quali funghi (forse allucinogeni) e residui di umide radici.

In ogni caso, qualunque sia il punto di vista di ciascuno, quando si parla di sensi e di emozioni ciò che conta è sempre quel che risale nel pozzo artesiano della nostra memoria, che in qualche momento può risultare invincibile e affogare le anime sensibili.

Ad esempio, nella mia costante apnea sensoriale è formidabile il ricordo di quell’ultimo Forêt 2004 di Raveneau bevuto lo scorso quindici novembre a Soragna. E quello di altri Cru e millesimi di Bernard. Senza dimenticare (e chi li dimentica!) i vini dell’altro fuoriclasse della zona, tale Vincent Dauvissat. Bottiglie stappate mesi e anni prima, fra la Via Emilia e il West, la cui persistenza sento oggi più che mai nella mia bocca, come schegge di infinito, come il leggendario amore garganico di Cristalda e Pizzomunno.

The greatest love is the taste that remains.

And mine is endless.