Visto l’inaspettato successo del mio sfogo da vecchio , purtroppo per voi mi sento autorizzato a continuare l’elenco delle parole che nel mondo del vino mi portano come minimo all’orticaria.

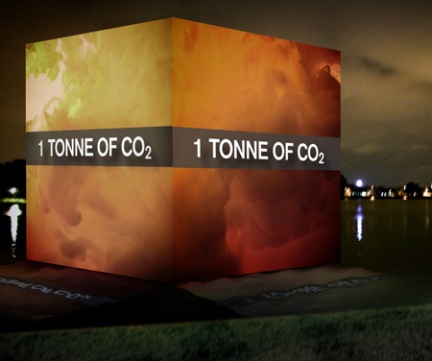

La principale incriminata di questa volta è sostenibilità. Oggi se non sei sostenibile o se non punti alla sostenibilità non sei nessuno. La parola è sulla bocca di tutti, dai politici al governo ai produttori di vino e ai loro uffici di pubbliche relazioni. Sono d’accordissimo che, se applicata realmente la sostenibilità può aiutare a salvare il pianeta o a mitigare di molto tante situazioni incresciose, quello che però mi fa arrabbiare è che nessuno capisce di essere di fronte a un termine negativo spacciato per positivo. Per spiegarvelo vi faccio un esempio: se mi mettono 100 chili sulle spalle non riesco nemmeno ad alzarmi ma, se riduciamo a 50 chili, magari con un po’ di difficoltà, riesco a muovermi. Questi 50 chili sono la sostenibilità, cioè un peso inferiore sulle spalle non mie ma di madre natura, però sempre un peso non indifferente. Quindi quando ci gloriamo di essere o voler essere sostenibili dovremmo avere coscienza del fatto che in realtà si tratta solo di inquinare di meno. Certo meglio questo che niente, però sempre di inquinamento si tratta.

Per me la sostenibilità, ferme restando tutte le forme che può avere in vigna o in cantina, si può veramente quantificare in chili e se c’è una cosa che mi manda veramente in bestia è quando trovo produttori che si dichiarano sostenibili, magari sono anche biologici, biodinamici o di un qualche spicchio della torta dei “naturali” (altro termine che vi raccomando) e poi usano bottiglie che pesano anche un chilo in più di quanto servirebbe*. Ormai lo sanno anche i sassi che ogni grammo di vetro prodotto produce anche un grammo di CO2, senza considerare i maggiori inquinamenti per trasportare, stoccare, utilizzare, riciclare i vetri. Questo fa capire come il termine sostenibilità non solo non sia capito ma venga spesso utilizzato solo come strumento di marketing, lo stesso marketing che impone bottiglie pesanti perché più visibili sugli scaffali.

Altro termine che da un po’ di tempo non sopporto più è “verticale”, non nel senso di assaggiare varie annate dello stesso vino ma per evidenziare caratteristiche di freschezza particolari e uniche. Purtroppo lo uso anche io per parlare di qualche vino ma (neanche fosse una droga) sto cercando di smettere. La cosa strana è che si usi oggi che ci sono molti meno vini verticali che in passato, come se si volesse tornare ai bei tempi (ma quali?) che furono. Verticale è oramai quasi un sinonimo di “figo”, cioè di un vino che si stacca dal mare magnum di bottiglie poco riconoscibili, poco caratterizzate, poco “fighe”. Volente o nolente è diventato un termine snob, e lo diventa ogni giorno di più. Per fortuna il consumatore medio ancora non ha recepito il suo significato, e quindi difficilmente viene utilizzato nei comunicati stampa, ma tra qualche tempo vedrete che spopolerà, anche perché, come accennato sopra, oramai siamo invasi da vini orizzontali.

A questo punto non posso esimermi da due righe sul termine “naturale”: due righe e non di più perché in realtà nessuno sa con precisione cosa identifichi realmente, e il bello è che proprio questo fatto permette di usarlo in mille contesti e anche di autoconvincersi che effettivamente quel vino o quel produttore è naturale. Certo è che finché si continuerà a definire il vino naturale come l’opposto di quello industriale non si faranno reali passi avanti ma solo uno sterile (nei due sensi, naturalmente) muro contro muro.

Qui invece servono più di due parole perché si tratta di ammettere la mia assoluta inadeguatezza a presentare la degustazione di un vino. Non si tratta tanto di usare il termine X o Y ma di usarne, come dicono dalle mie parti, “un fottio”. In altre parole mi sento inadeguato perché non riesco ad usare più di due-tre descrittori (anche banali come freschezza, buon corpo, elegante, frutto maturo) e mi nasce un vero e proprio inferiority complex quando leggo degustazioni di vini con 10-15 descrittori che, specie tra gli aromi, vanno dalle vaniglie zebrate ai sentori di pitecantropo astemio. Mi rode non avere questo spettro olfattivo e quindi invidio tutti quelli che riescono a snocciolare quantità industriali di termini che sono aldilà del mio naso e spesso del mio comprendonio.

Ultimo termine preso in considerazione in questo sfogo è una specie di corollario di “terroir”, cioè la parola “vocato”. Quanti terreni risultano vocati per la viticoltura? Praticamente tutti, sia che uno abbia la vigna nel deserto del Sahara o sulla cima del Monte Bianco. Sono vocati a prescindere, quasi sempre “particolarmente vocati” senza però capire perché lo siano. Ora io mi domando, un terreno sente la vocazione come uno che si vuol fare prete, e se si come la manifesta? Non può dichiararlo e quindi la vocazione la certifica chi vi produce vino, un po’ come se un cardinale davanti ad un gruppo di ragazzi alla messa dicesse “Voi due siete perfetti per fare il prete” e, volenti o nolenti, li portasse in seminario. Inoltre se è vocato perché ha un terreno con tanta sabbia allora quelli con l’argilla o la roccia non sono vocati? Oppure sono tutti vocati e quindi, neanche tanto per assurdo, nessuno lo è? Forse non sarebbe meglio essere meno presuntuosi e dire semplicemente che in questo terreno il vitigno X nasce bene mentre Y o Z potrebbero fare meglio? Quello che per me è lampante ma probabilmente sbaglio è che sia in terroir che in terreno vocato si tende a considerare la terra come unica, incontrovertibile, fissa dispensatrice di gioia, senza pensare agli altri fattori, altrettanto importanti e spesso molto variabili, che possono e devono incidere nella “vocazione”, per esempio il clima e il suo cambiamento e non ultimo l’uomo, che anche nel terreno più vocato del mondo può fare delle stronzate gigantesche e produrre ciofeche assolute.

* Quando una bottiglia pesa 500 grammi è più che sufficiente, meglio sarebbero 460, 420 0 400 grammi. Se volete maggiori informazioni potete cliccare qui