Un Tour giornalistico nel Sannio mi ha portata di fronte ad una realtà così frastagliata che non posso presentarla se non suddividendola in vari punti, tutti ugualmente importanti.

La degustazione

“Il 6 giugno 2024 Assoenologi Campania, incaricata da Sannio Consorzio Tutela Vini, ha svolto una degustazione finalizzata alla valutazione dei vini bianchi a D.O.C. Falanghina del Sannio della vendemmia 2023.

La degustazione è stata effettuata da dieci enologi professionisti […] I risultati ottenuti sono stati elaborati dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli degustatori eliminando il valore più basso e il valore più alto. Il punteggio medio generale conseguito è stato di 87/100, facendo così attestare il giudizio qualitativo globale sull’ottimo”

Alla degustazione coperta abbiamo potuto partecipare anche noi giornalisti invitati al tour, che così ci siamo fatti un’idea del tutto personale dei vini assaggiati e del significato di quel punteggio. Abbiamo trovato in media dei vini molto piacevoli, freschi, vivaci, di ottima bevibilità, con bei finali agrumati e piacevolmente lunghi.

In effetti l’87 è una media condivisibile, considerando che la tipologia delle Falanghina proposte è risultata essere abbastanza varia, omogenea a gruppi, ma nel suo complesso pone un punto di domanda su quale debba essere il presente e il futuro di questo vino, quale la sua identità.

Le considerazioni e il territorio

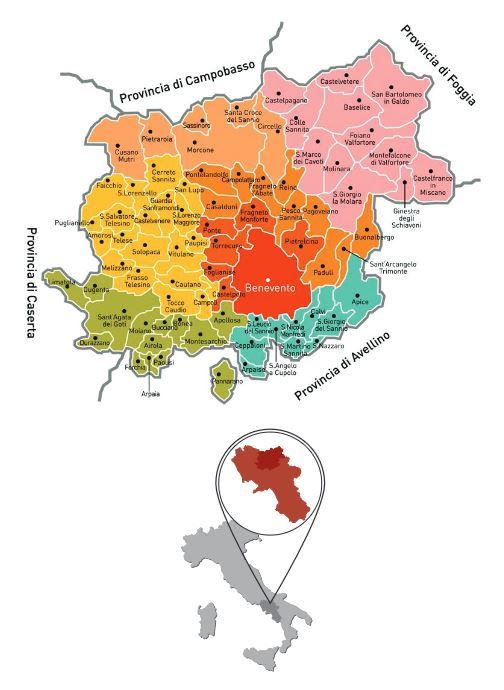

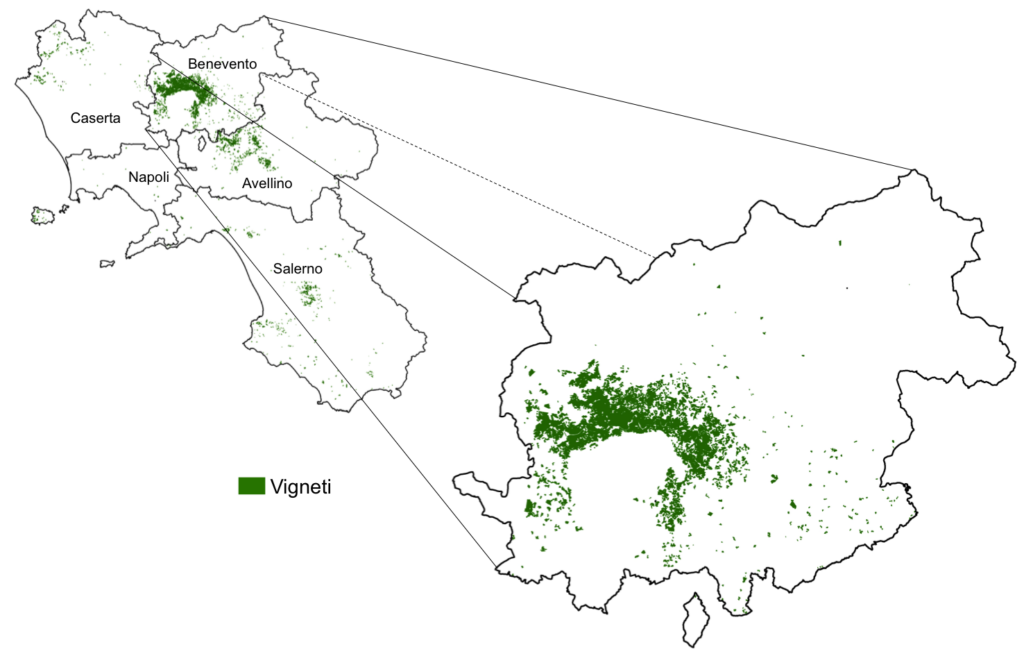

Ci sono alcune considerazioni da fare, e la prima riguarda il terroir con la sua grande difformità: i vigneti si estendono a perdita d’occhio nella provincia di Benevento, in prevalenza su colline ricche di scheletro e di tufo vulcanico che degradano a fondovalle con suoli di origine alluvionale, mentre colline marnose e/o argillose si trovano alla destra del fiume Calore con lingue di terre intermedie e tra le più varie. L’alternarsi di colline e pianure, la ricchezza di fiumi, di esposizioni ed altitudini che vanno dai 300 ai 1300 metri circa con un clima che è abbastanza mite, ma piovoso freddo in inverno, strutturano microclimi distinti. Da ciascuno di questi terroir nascono vini dalle caratteristiche differenti, anche tra quelli che vengono prodotti con le stesse tecniche di cantina.

E qui è un secondo punto: in degustazione abbiamo trovato vini che, a gruppi omogenei, si identificavano con una prevalenza di profumi floreali, altri con nasi di frutta e banana in primis, altri il cui carattere prevalente era più ascrivibile ad erbe aromatiche o a macchia mediterranea, poer me influenzati anche da tecniche di cantina diverse che vanno dal solo acciaio ai vari legni e alle anfore. Giustamente ciascun produttore vuole anche sperimentare, capire fin dove può spingersi, se sa dove andare.

Il territorio e come raccontarlo

Quindi, se i diversi territori rappresentano una ricchezza per la pluralità di espressioni del vino, diventano però un ostacolo alla sua riconoscibilità finale quando non inseriti in un racconto esaustivo del territorio. Una problematica ben conosciuta del Sannio Consorzio Tutela Vini che si sta impegnando proprio in una serie di operazioni per un rilancio dell’immagine della Falanghina (e dell’Aglianico). Le riflessioni hanno portato ad un progetto di modifica del disciplinare di produzione che dovrà accompagnare la Falanghina del Sannio da Doc a Docg. Un cambio dietro al quale si interseca una gran mole di ricerche, approfondimenti e modifiche, come quella di individuare le varie tipologie di suoli con l’identificazione delle UGA (Unità Geografiche Aggiuntive), consapevoli che ciascuna può dare risultati diversi, ma questa volta inquadrati e comunicabili con una maggiore consapevolezza.

Ma cos’è la Falanghina?

La Falanghina del Sannio si produce nella provincia beneventana. È un vitigno che fino alla sua “scoperta” e valorizzazione negli anni ’80, grazie soprattutto all’opera di Leonardo Mustilli, era aggregato alla massa di uve bianche con le quali si faceva un vino da vendere sfuso con poco onore.

Oggi viene prodotta in diverse tipologie: Bianco, Spumante, Passito e Vendemmia Tardiva anche con varie specificazioni geografiche: “Guardia Sanframondi o Guardiolo”, “Sant’Agata dei Goti”, “Solopaca” e “Taburno”.

Le sue origini sono molto incerte, ma sicuramente era conosciuta dai Romani che arrivarono nel suo attuale territorio di produzione dopo alcune peripezie…

Le Forche Caudine

Prima o dopo nella vita, sarà capitato a molti di “passare sotto le Forche Caudine”, espressione elegante per dire che l’ha pagata cara.

L’immagine deriva dalla storica umiliazione che subirono le Aquile romane nel 321 a. C. a causa del(l’unica) batosta presa per mano dei Sanniti e della quale i beneventani ancor oggi si vantano. Quest’ultimi costrinsero all’ignominia una legione di 20mila soldati costretti a piegarsi, nudi e disarmati, per passare sotto il loro “giogo”, eretto in prossimità della Valle Caudina.

Poi la pagarono cara, ma ormai è acqua passata.

La Dormiente e i suoi protetti

Terre sulle quali oltre all’acqua, e ce n’è tanta, anche tanta storia è passata, e i confini amministrativi di quello che fu lo storico Sannio si sono dissolti. Oggi il Sannio è una regione geografica che si identifica con la provincia di Benevento, che ne rappresenta il centro principale. I suoi confini naturali appaiono netti venendo proprio da Benevento, quando appaiono all’orizzonte le imponenti forme della “Dormiente”, lo skyline dell’Appennino campano formato dal Massiccio Taburno- Camposauro.

Il Consorzio del Sannio: i numeri

Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, qui entra in gioco il Sannio Consorzio Tutela Vini che, nato nel 1999, si propone di controllare, tutelare, valorizzare un patrimonio che si posiziona al primo posto nella Campania, dove copre circa il 51,5 % della superficie viticola e della produzione vinicola regionale e dove, last but not least, la viticoltura è la maggior fonte di reddito.

Il Consorzio conta1300 soci, controlla 10.550 ettari vitati, 7900 vignaioli (la stragrande maggioranza conferitori di varie cantine soprattutto sociali), circa 100 aziende imbottigliatrici per oltre un milione di ettolitri di vino prodotto. Tre Doc e una Indicazione Geografica per più di 60 tipologie di vini, e un potenziale di produzione di 100 milioni di bottiglie.

Il futuro con i suoi punti interrogativi

Ma si sta perdendo vigneto, e anche delle cause che stanno alla base del problema si fanno carico le figure che sostengono il Consorzio: il presidente, carica attualmente ricoperta da Libero Rillo, e il Direttore Generale Nicola Matarazzo.

Una combinazione di fattori culturali ed economici, sociali e di tradizione spingono i giovani del territorio a cercare altrove il loro futuro. In una spirale che tutto assorbe e porta verso il basso, si arrotolano un profitto basso, aspettative di cambiamenti che tardano ad arrivare, mentre il cambiamento climatico gioca la sua carta peggiore. E così imprese agricole e manifatturiere, realtà importanti, anche se piccole e medie, scompaiono, lasciando molti punti interrogativi sul futuro.

Il Futuro con le sue certezze

Ci sono però tanti e tali elementi di positività che fanno ben sperare nel futuro.

Benevento è la grande risorsa del vino campano: qualità in crescita, quantità necessaria per competere su grandi numeri, diversificazione del prodotto, tradizione. È l’unica provincia già dotata di una naturale strada per l’enoturismo perché quasi tutte le aziende si affacciano sulla Fondovalle Telesina, e quasi tutte le altre sono facilmente raggiungibili.

E ci sono segnali di un rinnovato entusiasmo, con la nascita di nuovi imprenditori e nuove tecniche di conduzione agricola. È sempre più intensa l’attività volta ad una viticoltura ecosostenibile orientata verso la tutela della salute e del territorio, e l’impegno importantissimo di strutture associative sotto forma di cooperative che riuniscono insieme quasi duemilacinquecento viticoltori. E che fanno ottimi vini. Si stanno aprendo nuove forme di commercializzazione, sia nel rapporto con l’estero e con l’e-commerce.

Alzare lo sguardo

Ma per conoscere il Sannio bisogna alzare lo sguardo dalla semplice degustazione. Bisogna visitare il territorio e assaporarne le sue tante espressioni, cercare tutta la sua lunga e complessa storia e l’arte che la racconta, assaggiare le infinite proposte della gastronomia e di prodotti come olio, salumi e formaggi, sperando che tutto questo possa riportare all’inizio del discorso, per aiutare a valorizzare il vino e fare in modo che la vera grande ricchezza, i giovani e il loro entusiasmo, possano trovare motivazione e opportunità per restare e investire il proprio futuro nel territorio.