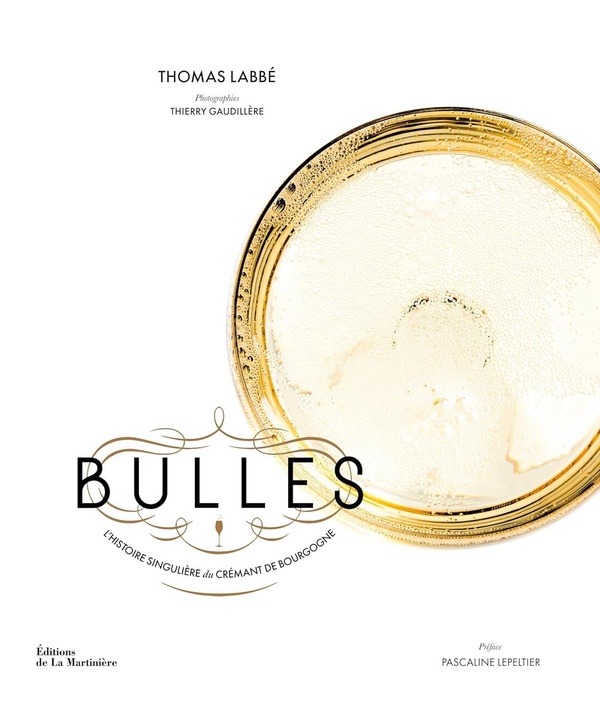

La Borgogna festeggia i 50 anni dell’istituzione dell’AOC Bourgogne Crémant. In questa occasione esce il bel libro di Thomas Labbé, storico dell’Università di Dijon nonchè esperto di storia della vigna e del vino della Borgogna: “Bulles.L’Histoire singulière du Crémant de Bourgogne”.

Bello da leggere e anche da guardare per le splendide fotografie di Thierry Gaudillère che lo corredano. Quattro capitoli, predceduti dalla prefazione di Pascaline Lepeltier, Meilleure Ouvrière e Meilleure Sommelière de France, ricostruiscono con grande ricchezza di dettaglio altrettanti periodi che marcano la sua storia, dalla nascita e le prime esperienze, agli anni della scalata del commercio di lusso internazionale dei Bourgogne Mousseux (1830-1860), all’età dell’oro degli anni 1860-1930, la grande crisi e infine la loro trasformazione in crémant de Bourgogne (1930-1980). Completa questa ampia ricostruzione un epilogo con le prospettive attuali e future.

Dalla lettura delle oltre 330 pagine di grande formato del libro, scopriamo dunque che la produzione di vini spumanti in Borgogna è assai più antica dei 50 anni dell’appellation, e che è possibile collocarne le origini almeno 200 anni fa, dal momento che nel 1820 nasceva la produzione su grande scala di Bourgogne mousseaux, come vennero chiamati allora, da parte di grandi Maison a Nuits-St. Georges, Dannemoine e Chalon-sur-Saône. E forse già almeno un altro secolo prima, se, trascurando le effervescenze medievali dei vini “frémillant” di Auxerre, di cui parlava un monaco francescano italiano di passaggio nel 1248, prestiamo fede alla poetessa inglese Elisabeth Thomas, che nel 1726 parlava di uno “sparkling Burgundy”.

Certamente la moda degli Champagne finalmente frizzanti, nata in Inghilterra poco oltre la metà del ‘600, si sviluppò rapidamente nel resto dell’Europa spingendo molti a battere la stessa strada. La via della champagnisation era ormai imboccata, e dai primi moustilles di Chablis e Pouilly-Fuissé, nacquero -e con non poca fortuna- i vini mousseaux della Borgogna. Negli anni venti dell’Ottocento il fenomeno ebbe una rilevanza niente affatto trascurabile, dal momento che i volumi prodotti dalla Maison Jules Lausseure et Cie erano all’epoca il doppio di quelli della Maison Bouchard Père et Fils.

L’età dell’oro cominciò però qualche decennio dopo, con la champagnisation dei grandi cru borgognoni: se Simonnet-Fèvre produsse il suo mousseux con le uve del grand cru chablisien La Moutonne, Labouré-Gontard lanciò il suo Clos de Vougeot effervescente. A quell’epoca dalle stesse vigne blasonatissime della Côte-d’Or fu possibile produrre vini fermi ed effervescenti venduti allo stesso prezzo: l’intraprendente Paul Labouré giunse infatti a produrre nel 1876 uno spumante di La Romanée da uve acquistate a peso d’oro dal Domaine Groffier.

La clientela era naturalmente molto internazionale. Se in Francia e nella stessa Borgogna gli spumanti più apprezzati erano quelli bianchi, come gli Champagne, all’estero – e soprattutto in America- furoreggiavano gli sparkling Burgundy, rossi e spumeggianti, di cui non mancava mai una bottiglia sulla tavola del Thanksgiving e di Natale e venivano celebrati da Haven Gillespie che dedicò loro un suo pezzo di jazz, immortalato da Billy Holiday . Nel 1920 si producevano già tre milioni di bottiglie di Bourgogne Mousseux: in pratica quante si arrivò a produrne negli anni dell’AOC.

Ma la crisi era vicina: certo i vini spumanti soffrirono molto l’avvio delle regolamentazioni delle appellations, nei cui gruppi di lavoro mancava chi li avesse a cuore, sicché i mousseux diventarono presto delle bollicine di serie B. Una sentenza del Tribunale civile di Digione del febbraio 1931 restringeva l’uso del prestigioso climat Chambertin ai soli vini rossi da uve pinot noir, impedendo di poter produrre degli Chambertin mousseaux. Divenne allora impossibile impiegare per i vini spumanti il nome Chambertin, così come l’aggiunta delle ingegnose qualificazioni- Monopole, Royal, Grand, ecc.-, con cui le Maison erano solite distinguere in etichetta le cuvée di vini spumanti da quelle ferme. A partire da allora gli Chambertin mousseaux sparirono dalla scena, dal momento che nessuno più aveva interesse a produrne. Gli altri spumanti da vigne non meno prestigiose seguirono la stessa parabola. I prezzi e anche la qualità crollarono, ma i produttori, coraggiosamente, ma forse anche temerariamente, mantennero il metodo champenois, senza ripiegare su altri meno costosi come l’autoclave.

All’inizio degli anni ’70 la domanda dei Bourgogne spumanti riprese comunque a salire, raggiungendo in Francia quasi gli stessi numeri di bottiglie prodotte degli Champagne, ma il vecchio nome di Bourgogne Mousseaux pesava ormai come un’incudine per la sua immagine qualitativa divenuta troppo bassa. Il Crémant de Bourgogne era pronto a rimpiazzarlo. Tuttavia il passato non era trascorso invano e le nuove cuvée si divisero tra chi seguiva il modello classico basato sull’assemblage e chi rilanciò la bandiera borgognona dei parcellari: una doppia anima che ha alla fine influenzato anche le Maison champenoises , tra le quali non sono poche quelle, che negli ultimi venti anni, hanno lanciato proprie cuvées single-vineyards.

Labbé, Thomas (2025) : “Bulles.L’Histoire singulière du Crémant de Bourgogne”, Éditions de la Martinière