Dopo anni che non parlo di vini macerati due articoli ( il primo lo trovate qui) in pochi giorni potrebbero far pensare ad una folgorazione, magari non sulla via di Damasco ma su quella di Oslavia.

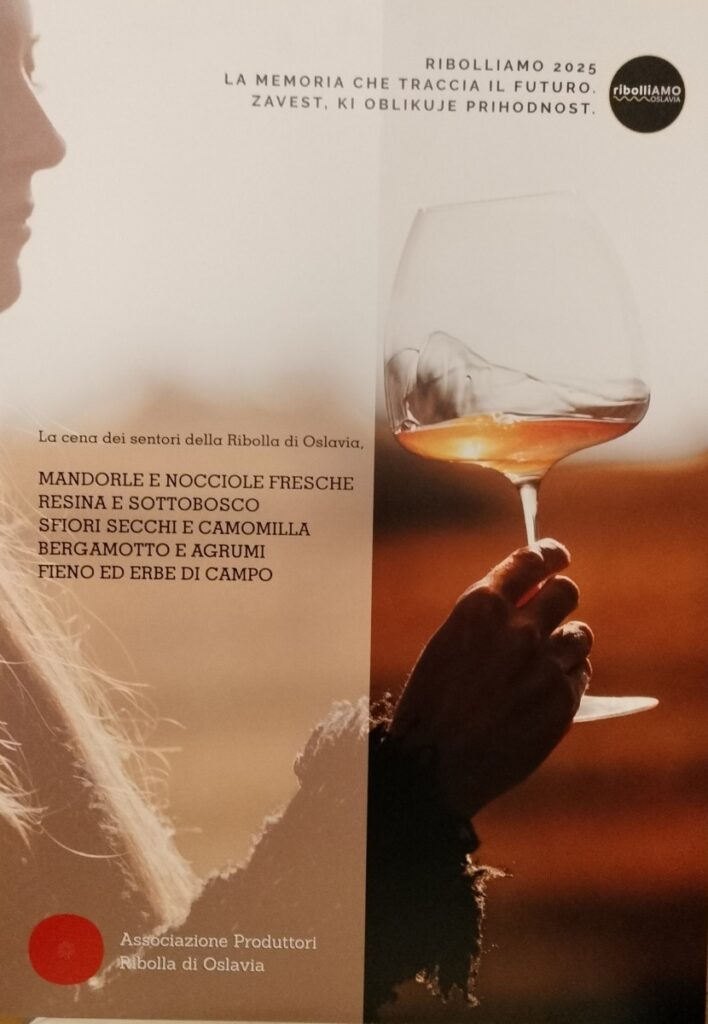

In effetti incontrare i sette produttori oslaviani di APRO (Associazione Produttori Ribolla di Oslavia) durante RibolliAMO 2025, parlarci e assaggiare i loro vini mi ha presentato i bianchi macerati anzi, i loro bianchi macerati, sotto una luce diversa.

Ammetto di non assaggiare molti bianchi orange, anche perché quando succede il risultato è quasi sempre poco soddisfacente. Quindi prima di mettermi davanti ai vini di Dario Princic, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic e Radikon avevo delle mie idee, poi risultate in buona parte sbagliate.

Per esempio sono vini che si assomigliano troppo perché la macerazione spiana i profumi: questo è risultato assolutamente falso. Durante gli assaggi e in una cena (bellissima, tra l’altro) con i vini dei sette, se c’è stata una cosa che mi ha veramente meravigliato sono state le incredibili gamme aromatiche che questi vini mettevano in campo, con un’intensità che spesso i vini non macerati si sognano. Anice, camomilla, nepitella, liquirizia, lieviti, albicocca, genziana, mela, erbe officinali, caramello, tostatura e crosta di pane sono una parte dei profumi che mi hanno fatto cambiare idea sul cosa succede con la macerazione.

Anche perché, altra cosa che ho capito, è che c’è macerazione e macerazione: prima di tutto bisogna avere uve molto sane altrimenti la macerazione è solo mascheramento di difetti e poi, in soldoni, macerare per periodi più o meno lunghi porta a grandi differenze nel bicchiere. Inoltre una cosa è macerare un’altra è ossidare i vini e qui casca l’asino di tanti vini cosiddetti naturali orange.

Eccoci al un tema rischioso da affrontare: i bianchi macerati vengono considerati come vini naturali, ma non esiste pratica di cantina dove la mano dell’uomo influenzi di più o comunque più o meno nella stessa maniera di chi produce bianchi non orange : tu raccogli le uve adatte per la macerazione ad un preciso momento, scegli gli strumenti (anfora, barrique, botte grande), usi lieviti naturali che è comunque una scelta, decidi la durata della macerazione stessa. Tra i sette c’è chi fa macerazioni abbastanza brevi e chi invece va avanti per mesi, chi usa un tipo di contenitori e chi un altro, chi propone i vini non dico filtrati ma almeno senza residui e chi invece se ne frega altamente. Come affermano in un sito famoso per i vini naturali “la macerazione sulle bucce diventa uno spazio di interpretazione per il vignaiolo” e dove interpreta il vignaiolo la naturalità, per me, passa la mano.

La macerazione dei vini bianchi può così diventare un modo con cui l’uomo domina la materia anche se afferma il contrario. Inoltre c’è il rischio, magari non a Oslavia ma in molti luoghi dove si fanno vini macerati, che la vicinanza con il concetto di vino naturale faccia dimenticare alcune sane e rigide regole enologiche, trasformando il vino macerato in vino naturale-macerato, con relativi problemi enologici che sono alla base del muro esistente tra questa parte del mondo enoico e l’altra.

Ma dopo queste che potrebbero anche sembrare frasi da masturbatio fagianorum torniamo alla degustazione dei vini, che nel frattempo dal naso è passata all’assaggio. Proprio qui, dove credevo di trovare il meglio mi sono invece accorto che, per me, quella sensazione di pungenza in gola, non so se dovuta alla volatile, all’alcol, alla tannicità o a tutti e tre assieme, non mi permette in diversi casi di godere appieno del sorso.

Qui ho trovato il vero limite, sempre per quanto mi riguarda, dei vini di Oslavia, anche se devo riconoscere che rispetto a tutti i vini orange che ho degustato in passato siamo avanti anni luce.

Come sono avanti con la coesione che c’è tra le aziende, guidate da giovani (in alcuni casi con la ferma supervisione di grandi vecchi) che si capiscono al volo, si stimano, escono a cena assieme e fanno gruppo.

A forza di fare gruppo hanno fatto una cosa bellissima, la Banca della Ribolla di Oslavia, cioè un piccolo ma basilare vigneto dove sono state piantate, dopo anni di prove e di studi, 225 barbatelle ottenute da altrettante selezioni massali (quindi con caratteristiche anche completamente diverse) che potranno essere usate dai produttori in futuro per piantare ribolla gialla di Oslavia proveniente da Oslavia e non dai vivaisti, quindi non “ibridando” ma mantenendo intatto il patrimonio viticolo oslaviano.

A questo punto devo fare qualche nome, l’avevo promesso nell’altro articolo e devo mantenere la parola: più che di vini parlerò di aziende e mi sembra che sia i vini de La Castellada che quelli di Fiegl siano quelli che rientrano più nelle mie corde. Ci trovo un equilibrio tra aromi di macerazione e quelli del vitigno che portano a gamme aromatiche di bella eleganza e profondità, inoltre non mi sembra che “eccedano” in macerazione e questo me li fa sembrare più pronti (pur invecchiando benissimo) e piacevoli.