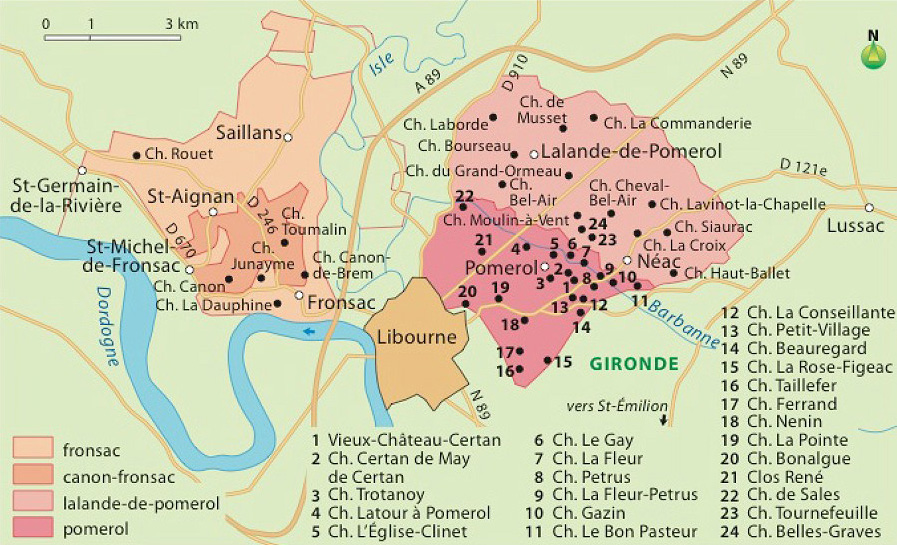

A quanto pare, la Rive Droite bordolese non trova pace. Dopo lo sconvolgimento provocato dalla decisione degli Château Ausone e Cheval Blanc, da sempre Grands Crus classé A di St. Émilion, di uscire dal contrastato classement di quella prestigiosa Appellation, Château Lafleur, primo tra i grandi crus bordolesi, ha annunciato l’ uscita di tutti i suoi vini, incluso il suo Grand Vin, dall’altra appellation maggiore del Libournais, Pomerol, e da quella di Bordeaux, per assumere quella generica di Vin de France.

Intendiamoci: non si tratta del primo caso in assoluto nel bordolese, per quanto in quel territorio l’adozione dell’etichetta Vin de France sia assai più rara di quanto già accaduto in altre regioni, come la Loira o il Jura. Ad esempio lo Château Le Puy commercializza i suoi vini già da tempo come Vin de France generici invece che come AOC Francs Côtes de Bordeaux, così come il Liber Pater, il famoso e costosissimo vino di Loïc Pasquet, postosi fuori dall’AOC Graves.

Ma è appena il caso di precisare che entrambi rinunciano ad AOC di assai minor prestigio, nell’ambito delle quali i suoli costano poche decine di migliaia di euro l’ettaro, diversamente da Pomerol , dove si raggiungono anche i 4 milioni.

Va anche detto che Lafleur non è uno Château qualsiasi di Pomerol, ma con Pétrus, suo stretto vicino -le loro vigne quasi si confondono- è una gemma assoluta di questa AOC, sempre al top anno dopo anno e un habitué dei 100/100.

Con Pétrus, come Lafite e Latour, che la Anson definisce lo yin e lo yang di Pauillac, riflette due volti assai diversi dell’appellation, con la sua austera mineralità a confronto con la generosità potente del suo vicino.

Evidentemente i Guinaudeau, che lo conducono dal 1985 (dapprima en fermage, poi, nel 2002, da proprietari a pieno titolo, alla morte delle due eredi, le sorelle Robin, entrambe nubili, loro cugine) sono sicuri che la notorietà di marca li proteggerà dai contraccolpi di mercato derivanti dalla loro clamorosa uscita da una delle più prestigiose ( e costose) appellation bordolesi, e anche la loro dichiarazione di rispetto per la denominazione e per gli altri Châteaux che hanno fatto una scelta diversa, non attenua il clamore suscitato.

La stampa internazionale ha dato grande risalto alla decisione della proprietà e non sono mancate valutazioni molto differenti, soprattutto per l’impatto che essa avrà sul sistema delle appellation INAO, già oggetto di critiche e dell’insofferenza di diversi Domaine in altri territori.

Non vi è dubbio che l’INAO non abbia gradito quella che la stessa famiglia Guinaudeau definisce una “decisione forte”, e c’è chi, come Les5duVin sottolinea, la diversità della decisione di Lafleur da quella che spinse i vignaioli bolgheresi e dei primi supertuscans che impiegarono le varietà bordolesi: questi ultimi non avevano la possibilità di accedere a nessuna denominazione esistente e non esitarono a commercializzare i loro vini come vini da tavola, ponendo nel contempo le premesse per la valorizzazione di territori fino ad allora poco conosciuti e per la nascita di nuove DOC.

Al contrario la scelta di Lafleur è stata vista da qualcuno come quella di chi ha dapprima fruito dei vantaggi di una denominazione famosa in tutto il mondo, anche se, diversamente dal Médoc e da St. Emilion, ancora priva di una classificazione riconosciuta (a parte quella del 1943 introdotta dai nazisti all’epoca di Vichy), salvo poi chiuderla con un “Merci pour tout, mais on largue les amarres” (molliamo gli ormeggi).

Si tratta tuttavia di un modo limitativo di definire il problema e che riduce caricaturalmente le ragioni che hanno spinto lo Château a questa scelta radicale. Di fatto, come sottolinea “Vitisphère”, Lafleur (“Pompier ou pyromane?” è il titolo dell’articolo) si era già posto fuori dell’AOC irrigando le sue vigne in giugno, senza la necessaria autorizzazione dell’INAO. Certo la questione dell’irrigazione ha avuto un ruolo per l’ormai cronico deficit idrico della regione.

Nel 2025 le piogge invernali hanno consentito un parziale approvvigionamento idrico del suolo, ma le riserve d’acqua si sono esaurite molto presto. Già marzo aveva segnato un deficit di -73% di pioggia e l’impennata termica che ne era seguita aveva provocato una rapida evaporazione dell’acqua sul suolo; finalmente il week-end i Pasqua aveva portato 110 mm. di pioggia improvvisa, di cui però solo una piccolissima parte era rimasta sul suolo a causa del deflusso dell’acqua, sicché lo stress idrico, già molto elevato a giugno per la totale mancanza di piogge dal 20 maggio al 20 agosto, aveva determinato una combinazione letale con le ondate di calore sopravvenute, con temperature record (41.5° alla stazione metereologica locale e 49.7° sui grappoli al sole).

L’azienda aveva raccolto la pioggia caduta nell’inverno per riciclarla come riserva nei periodi di siccità prolungata, e in effetti l’INAO aveva già consentito una limitata irrigazione nel 2022 (altra annata terribilmente siccitosa), ma il meccanismo autorizzativo era troppo complicato e soprattutto lento.

Per lo staff tecnico la possibilità di irrigare più precocemente, al momento in cui serve, con un programma più flessibile, con acqua piovana riciclata, direttamente alle radici, a 15 cm. di profondità, sarebbe di enorme aiuto, indispensabile per permettere quella maturazione lenta, che assicura la possibilità di sviluppare appieno la finezza aromatica del vino.

Non solo l’irrigazione però, aggiungono i Guinaudeau. Ad esempio sarebbe assai importante anche una riduzione della densità degli impianti (il disciplinare prevede non meno di 5.500 ceppi per ettaro), almeno sotto i 5.000, secondo l’équipe di Lafleur, per ridurre la competizione idrica, adattando la riserva d’acqua alle caratteristiche di ciascun suolo. E l’impiego di tecniche di copertura del suolo, come la pacciamatura, per ridurre l’evaporazione.

Molto importanti, infine, sono una significativa riduzione dell’altezza della chioma fogliare (almeno il 30%), per limitare la perdita d’acqua attraverso la traspirazione, ed evitare l’eccessivo accumulo di alcool, l’impiego di forme di copertura anche provvisoria della chioma stessa e un aumento della densità del fogliame per diminuire l’impatto diretto del sole.

Come si vede, si tratta di ragioni squisitamente tecniche più che commerciali, come mostrato anche dal rifiuto di modificare gli uvaggi tradizionali con l’aggiunta di varietà (come la touriga nacional) resistenti.

Lafleur intende invece continuare col merlot e il boucher (cabernet franc), come in passato: negli anni ‘70, quando tutti i vari Châteaux del pomerolese avevano piantato cloni moderni di merlot e avevano fatto largo impiego di diserbanti e fertilizzanti, la proprietà aveva invece mantenuto un atteggiamento calvinistico di conservazione del patrimonio genetico originario delle vigne.

Nelle due lettere inviate a fine agosto ai distributori e ai media, la famiglia Guinaudeau definisce la propria come una decisione forte ma dovuta a fronte di un cambiamento climatico che, a partire dal 2015, poi nel 2019 e nel 2022 e infine in quest’ultima annata, sembra spingere con urgenza a scelte divenute indifferibili per proteggere la qualità e l’identità dei vini. “Cambiamo per restare gli stessi”, affermano i proprietari nella loro seconda e più dettagliata comunicazione, per conservare un terroir eccezionale e la nobiltà genetica delle vigne.