Dopo l’illustrazione culturale e colturale di un anno fa presso l’Accademia dei Georgofili a Firenze abbiamo avuto il modo di apprezzare del Chianti Classico affinato in legno di castagno del territorio.

Il luogo non era stato casuale, visto l’impegno dell’Accademia stessa nell’esplorazione tecnico-scientifica del possibile utilizzo (in realtà un recupero) delle specie arboree chiantigiane a scopo “barriccadero”.

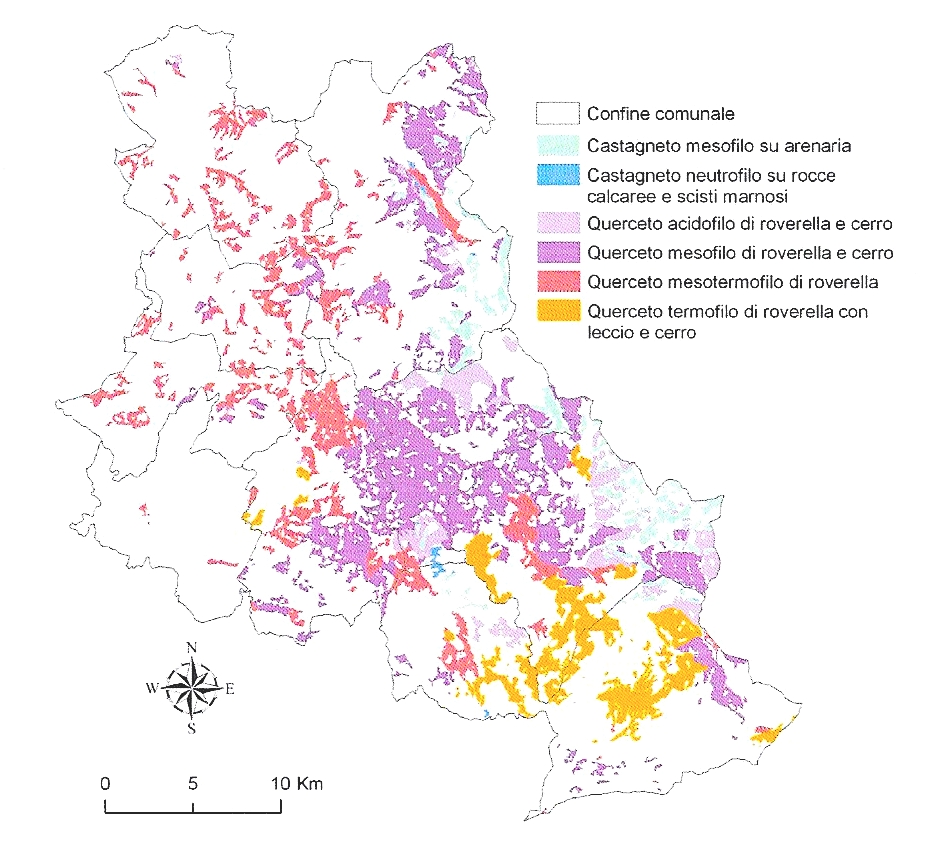

Dei possibili alberi utilizzabili la roverella (quercus pubescens) è stata accantonata per la difficoltà tecnica di trasformare i tronchi in fustame utilizzabile allo scopo. Rimane il fatto che questo tipo di quercia è diffusissimo in Chianti, come del resto in altre parti della Toscana e un po’ dovunque lungo la penisola.

Ed è sempre bella la roverella, in particolare in inverno quando le foglie restano attaccate ai rami e macchiano di rosso-bruno un paesaggio caratterizzato tutto l’anno dal verde degli arbusti di macchia, dallo scuro dei cipressi e dei lecci, dall’argenteo degli ulivi.

Andando per vigne, infatti, non potrete fare a meno di notare la bellezza chiantigiana di tutto quello che vigna non è, dato che il vigneto occupa solo poco più del 10% della superficie della DOCG.

Sul castagno l’Accademia ha lavorato di ricerca, analizzando vecchie botti in abbandono così come il legno vivo di varie zone. E questo delle zone di provenienza degli alberi si è rivelato un particolare non secondario al momento della degustazione: la promessa infatti era stata di farci assaggiare un qualche risultato, ed eccoci di ritorno il diciotto maggio scorso nella gloriosa sede del Piazzale degli Uffizi, stavolta forniti di bicchieri e cavatappi.

Luigi Cappellini, proprietario del Castello di Verrazzano e convinto protagonista dell’esperimento, ha orgogliosamente presentato tre campioni ancora in affinamento del suo 2015 destinato alla Gran Selezione Valdonica, nonché un 2013 della stessa etichetta a mo’ di benchmark, anche se risultato di un’annata indubbiamente meno valida. Per il 2015 si trattava quindi dello stesso Sangiovese del cru Valdonica: prima senza legno, poi in castagno di Monteluco, infine sempre in castagno ma proveniente da Coltibuono. Un matrimonio tra uve dalla valle della Greve e legni dalla parte orientale del comune di Gaiole: una zona, quest’ultima, di maggiore altitudine e non a caso dall’aspetto più montano.

Il sangiovese “puro” si è rivelato sapido e palatabile, tra il floreale e il fruttato, ben espresso e volendo da bere anche adesso. Assaggiata subito dopo, la materia prima riposata in legno di Monteluco si sarebbe detta diversa se non avessimo saputo che era la stessa: struttura solida, sorso austero, naso quasi chiuso. Almeno per il momento, viene da pensare. Poi l’influsso del castagno di Badia a Coltibuono: matrimonio uva-legno già riuscito, bei profumi complessi con una certa speziatura balsamica e bocca anche aromatica con piacevole persistenza. Risultati intriganti, dunque, tutti legati (ceteris paribus) all’origine degli alberi. Monteluco e Coltibuono come Allier e Nevers?

Al momento, come succede, il futuro di questi vini campionati è un po’ difficile da prevedere. So’ bbòni, ho sentito commentare un assaggiatore locale; e non posso non condividere, anche se l’assemblaggio finale è questione che lasciamo all’enologo Marco Chellini, al quale toccherà la confezione delle poche migliaia di bottiglie.

Più che altro abbiamo assaggiato il territorio. Il lavoro di tonnellerie si è svolto in Monferrato, è vero, presso Gamba che è una garanzia. Tostatura media, ci hanno detto. Comunque nonostante il tocco monferrino siamo davvero vicini al millantato “km 0”; e se un domani gli enoturisti in giro per il Chianti Classico potranno vagabondare per i boschi all’ombra di castagni destinati a contribuire al sapore del vino sarà un bel colpo di marketing.

Come ha detto Cappellini, “…riscoprire il castagno ha un forte valore romantico”. Occorre però fare più di un conto: economico, tecnico e di semplice fattibilità. Al momento, anche volendo, il materiale stagionato di castagno locale scarseggia assai.

La consulenza dell’Accademia dei Georgofili è attiva da più di due secoli e mezzo e staremo a vedere dove porta la sua expertise: intanto ci siamo goduti le castagne.

Magari gli snob vi diranno che quelli non sono veri marroni, ma una passeggiata sui Monti del Chianti a metà ottobre darà i suoi frutti.

Garantito come la Denominazione.

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526