Oggi voglio parlarvi di un minuscolo tozzo di Storia italiana ossia di un cacio che probabilmente non riuscirete più a degustare nella sua veste tradizionale perché, come altri in Italia, è in via di estinzione.

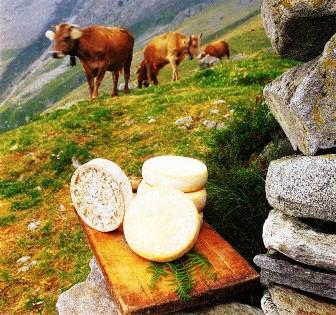

Di esso, il cui nome è o tomit secco, non potrò mostrarvi che una foto rubata perché rare sono le sue apparizioni in pubblico, né tantomeno parlarvi del suo valore “cacio alla mano”.

Tuttavia, a seguito di una degustazione avvenuta nel passato, delle mie ricerche e della collaborazione con persone che credono nell’importanza delle tradizioni millenarie (di cui è zeppo il nostro Paese) potrò descrivervelo e tentare di farvelo apprezzare.

La storia di questo formaggio parte da Sant’Eurosia, piccola frazione del comune di Pralungo, ai piedi delle Prealpi biellesi e nota ai devoti della Madonna Nera perché luogo di partenza ottimale per raggiungere l’antico Santuario mariano di Oropa. Alla fine del XVIII secolo qui alcuni margari di Candelo, paese della piana biellese facente parte della Riserva Naturale delle Baragge, solevano salire durante la stagione estiva per pascolare i propri animali nell’alpeggio. Dal latte delle loro vacche, oltre a produrre burro e toma, essi ottenevano il bëddo.

La tecnica di produzione era molto semplice. Il latte vaccino, riscaldato con il fuoco di legna fino a raggiungere la temperatura di circa 25-28°C, veniva coagulato con caglio liquido in caldaie di rame. Dopo circa 30 – 40 minuti il coagulo si rompeva delicatamente con una frusta di legno e, lasciato riposare per circa cinque minuti, era successivamente estratto con un mestolo forato ed introdotto nelle fascere dove vi rimaneva per 6 – 7 ore in locali con temperatura intorno ai 10 – 15°C.

Le forme poi si rovesciavano su assi di abete coperti da circa un centimetro di paglia di fieno montano o di collina che consentiva una stagionatura uniforme.

Il “formagin d’Olanda”, chiamato anche con questo nome perché se affogato nell’aceto la sua crosta assumeva una tipica colorazione rossa, si poteva consumare già dal primo giorno della produzione od ancor meglio dopo 8 – 15 giorni di stagionatura in tradizionali locali interrati o seminterrati.

Le forme il cui peso oscillava tra 800 grammi ad 1 Kg, erano cilindriche con scalzo basso dritto o leggermente convesso (2 – 3 cm) e facce piane (diametro pari a 18 – 20 cm). Se fresco non presentava una crosta ed il sapore era delicato con aroma lattico; al contrario se lasciato per circa una decina di giorni a invecchiare presentava una patina di colore paglierino ed era dotato di sentori erbacei. In cucina si sposava bene con la polenta, formando il piatto progenitore dell’amata polenta concia biellese o con un’insalata mista. Inoltre se stagionato era ottimo o condito con pepe o tagliato in piccoli pezzi affogati nell’aceto per un mese e successivamente posti sott’olio.

Come annunciato, ai giorni nostri il bëddo è difficile da vedere e degustare a causa di norme igieniche sempre più restrittive. Se vorrete tentare di degustarlo, l’unica soluzione sarà quello di spingersi in queste valli e bussare alla porte di gente che ancora vive godendo dei frutti della terra e degli animali.