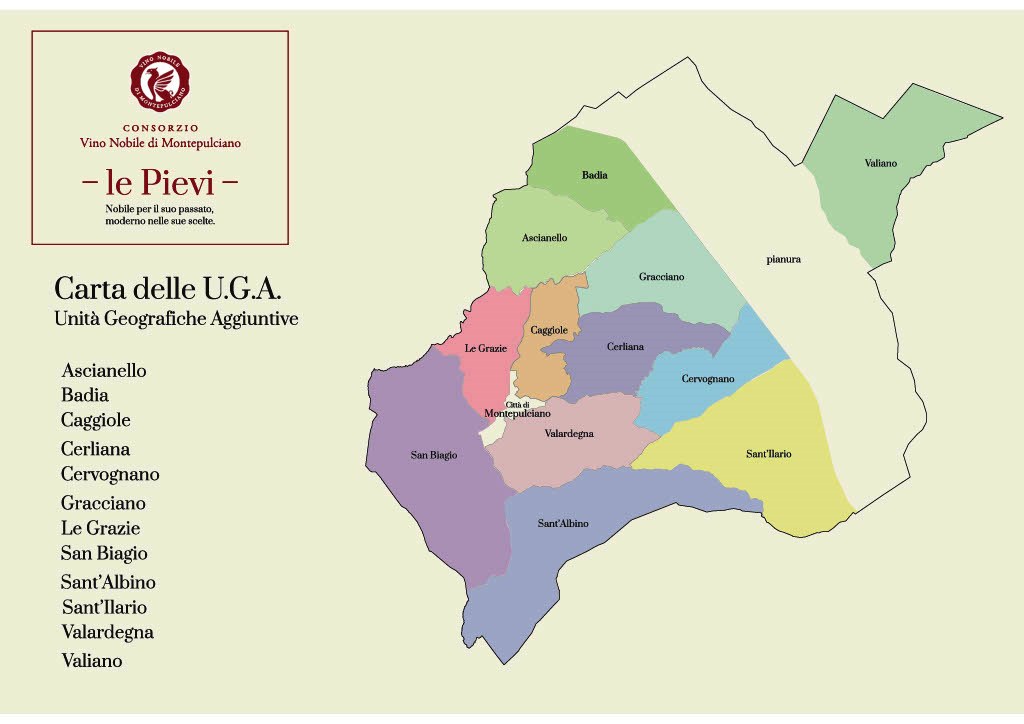

Inutile nasconderlo: il progetto “Pievi”, ossia la tipologia “top” di Nobile di Montepulciano creata nel 2020 con lo scopo di esaltare la territorialità del vino, era rimasto finora, agli occhi di stampa e osservatori, una sorta di oggetto misterioso. Non era facile coglierne la logica, i criteri e le prospettive, anche per le molte difficoltà concettuali e formali incontrate nel tempo da un disegno basato sull’articolata combinazione delle vocazioni geologico-storico-agronomiche-paesaggistiche dell’area e concepito suddividendola in dodici U.G.A. (Unità Geografiche Aggiuntive) facenti capo ad altrettante sottozone, individuate ricalcando l’antica scansione plebana del territorio poliziano.

L’unica certezza era che l’operazione mirasse ad essere la leva necessaria per risollevare le sorti di una denominazione sì prestigiosa ma in crisi di identità e in crescente difficoltà, aggravata da un’economia locale fortemente enocentrica (“circa il 70% è un indotto diretto del vino”, rimarca il presidente del Consorzio, Andrea Rossi) e con numeri non trascurabili: 1 mld di euro di valore totale, 65 milioni di euro di valore medio annuo della produzione, 1.200 ha di vigneto a Nobile, 390 a Rosso, oltre 250 viticoltori, 6,7 milioni di bottiglie di Nobile e 2,3 milioni di Rosso immessi annualmente sul mercato, con una previsione produttiva per il Pievi di circa 600 mila bottiglie all’anno ad un prezzo sul mercato (dice un sondaggio Nomisma) tra i 40 e il 100 euro.

Ma se nemmeno oggi, in verità, possiamo garantire che sotto il profilo del successo commerciale e di immagine l’operazione sarà destinata a riuscire nell’intento, possiamo invece ascriverci tra quelli che ne hanno capito la filosofia. Filosofia complessa, ma a nostro giudizio lungimirante.

Il merito di averla resa finalmente comprensibile va all’accurata presentazione che (approfittando di una manifestazione allargata a due giorni nell’ambito delle ultime Anteprime toscane) il Consorzio è riuscito a organizzare in occasione dell’Anteprima 2025 del Vino Nobile, a seguito dell’ok sul testo del disciplinare dal Comitato Nazionale Vini del 10 ottobre 2024 e del conseguente decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio scorso, in base al quale la nuova tipologia è potuta andare in commercio quest’anno con l’annata 2021.

Diciamo subito che, per dare un giudizio qualitativo sui prodotti degustati, ci pare oggettivamente presto: le sedute di assaggio riservate ai giornalisti hanno avuto una funzione più che altro didattica, con un panel di soli 19 campioni che non poteva essere considerato significativo. In tal senso sarà molto più probante quello dell’anno prossimo, quando sulla carta potrebbero essere oltre 60 le etichette di “Pievi” sul mercato e, quindi, in preview. Si può comunque già dire che da un lato le differenze tra le diverse UGA sono apparse all’assaggio piuttosto marcate e che, dall’altro, non si sono troppo avvertite certe sfasature stilistiche aziendali che da sempre rappresentano uno dei punti deboli delle altre tipologie di Nobile.

Al di là di questo, la parte più interessante della presentazione è stata quella teorica, allestita nel Tempio di San Biagio (chapeau per la location e l’organizzazione), che ha ripercorso la genesi concettuale del progetto attraverso l’approfondimento degli elementi geologici, storici e enologici.

“L’idea di creare la nuova menzione nasce da un iter metodologico che ha visto la partecipazione di tutte le aziende produttrici”, sottolinea il direttore, Paolo Solini, “e che ha portato alla nascita di una visione univoca del nostro vino, supportata dalla ricerca di esperti e anche da evidenze geologiche e pedologiche.A questo reticolo tecnico si è poi sovrapposta, con sorprendente esattezza, la realtà storica emersa dalla consultazione di biblioteche e archivi storici. Da ciò nascono le U.G.A.: Ascianello, Badia, Caggiole, Cerliana, Cervognano, Le Grazie, San Biagio, Sant’Albino, Sant’Ilario, Valardegna e Valiano”.

Queste coincidono con le “comunità distrettuali” del territorio poliziano già individuate catastalmente nel 1823 e determinate dalla progressiva convergenza di fattori storici, geologici, topografici e toponomastici, capaci di determinare le caratteristiche generali del vino, anche a prescindere dai diversi stili aziendali. In questo senso il disciplinare è rigido: la corrispondenza al tipo del vino destinato a diventare “Pieve” deve’essere valutata, prima dei passaggi previsti dalla normativa, da una commissione consortile interna composta da enologi e tecnici. L’uvaggio è vincolato a un 80% di Sangiovese e ai soli vitigni autoctoni complementari ammessi dal disciplinare, con uve esclusivamente prodotte dall’azienda imbottigliatrice.

La parte meno tecnica ma forse più affascinante dell’intera vicenda è però un’altra.

A un certo punto delle ricerche condotte negli anni dalla Società Storica Poliziana per ricostruire la vicenda del Vino Nobile e delle sue articolazioni sul territorio, infatti, nell’archivio della curia arcivescovile ci si è imbattuti in un paio di documenti tanto inediti quanto di fondamentale importanza, entrambi risalenti alla fine del ‘600: il taccuino con cui lo scrivano Niccolò Barbieri riportava, sotto dettatura del priore del convento di Sant’Agnese, Alessandro Mucotti, le tecniche agronomiche ed enologiche usate per produrre il vino di Montepulciano e il libretto “Rubri Apud Politianos Vini Confectio” (“L’Arte di preparare il vino a Montepulciano”) scritto dal celebre gesuita Rodolfo Acquaviva, Rettore del Collegio Poliziano tra il XVII e XVIII secolo.

Si trattava, in entrambi i casi, di veri e propri vademecum enologici destinati ai conventi, o meglio a chi, in questi, sopraintenteva alla produzione di uva e vino. Ruolo importantissimo, considerato che all’epoca agli enti religiosi era affidato il compito di produrre vino destinato ai nobili e che ai religiosi medesimi facevano capo realtà produttive importanti e strutturate. “Quelle annotazioni così approfondite e dettagliate, sebbene basate su osservazione empiriche, prive cioè di qualsiasi fondamento scientifico, dimostrano che nella realtà della Montepulciano dell’epoca già sussistevano una maestria, un’attenzione alle tecniche, una consapevolezza delle differenti vocazioni e consuetudini di zone, climi e suoli del comprensorio assolutamente sorprendenti. I due testi costituivano anche, senza saperlo ovviamente, una sorta di zonazione ante litteram la cui bontà è stata riconfermata dal fatto che le scansioni territoriali tracciate nei manoscritti sono passate, quasi immutate, nei catasti successivi”, spiega con passione il vicepresidente del consorzio, Luca Tiberini. “Barbieri infatti – insiste – scriveva sotto dettatura del suo priore, il quale a sua volta veniva sollecitato dal potere ecclesiastico, destinatario dei benefici economici derivanti dal commercio del vino di qualità. Ecco perché il vescovo raccomandava di raccogliere e trascrivere le esatte tecniche agronomiche e enologiche a cui si ricorreva nelle singole pievi facenti capo ai diversi conventi. Il tutto in conseguenza dell’indirizzo “filosofico” indicato da Acquaviva e sfociato nella necessità per la chiesa di avere norme ed indirizzi codificati che permettessero un prosieguo sicuro ed efficace alla produzione di vino nelle proprietà condotte dalle varie congregazioni. Il tutto nel quadro di ricco ed efficace commercio che a quel tempo si faceva in tutta Europa con il vino Nobile”.

La storia, insomma, continua.