Pare risalga al 1860 la scritta risorgimentale “Viva Verdi” scritta sui muri di Milano ma che in realtà era l’acronimo di “Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia.”

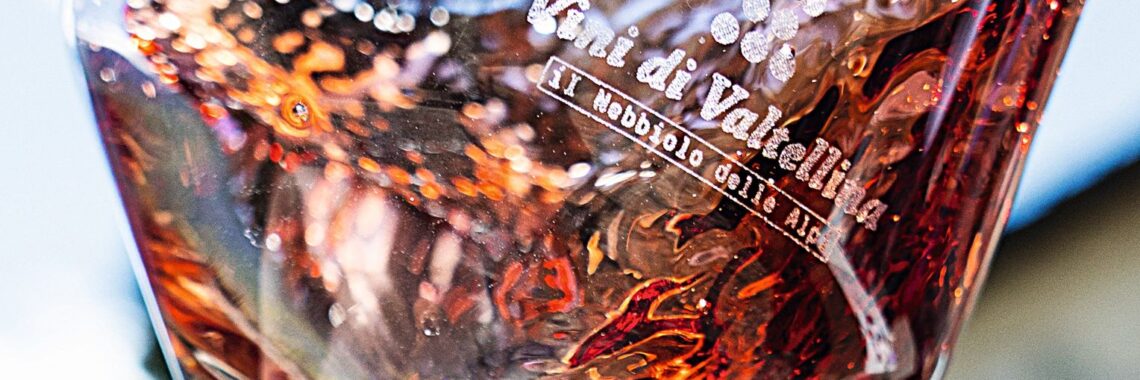

Già nel 1860 in Valtellina si produceva vino ma siamo dovuti arrivare al 2025 per poter scrivere “Viva ViVa” dove il secondo ViVa sta per Vini Valtellinesi.

Così infatti è stata chiamata la prima manifestazione che i produttori valtellinesi, raccolti attorno al consorzio di Tutela, hanno organizzato per presentare alla stampa italiana e agli appassionati lo stato dell’arte del vino in Valtellina.

Qualche numero: quasi 850 ettari vitati con una pendenza media da discesa libera. Terreni che vanno dai 300 agli 800 metri, dove la roccia viva o affiora o si trova al massimo sotto mezzo metro di limo e sabbia. Terrazzamenti ovunque e da 600 a 1200 ore annue lavorative per ettaro, cioè da 3 a 6 volte in più rispetto a zone di pianura dove tutto o quasi è meccanizzabile (alcune zone dove si produce Prosecco DOC, tanto per fare un esempio). Questi terreni e questo dispendio di fatica portano a circa 3.500.000 di bottiglie, suddivise tra Rosso di Valtellina, Valtellina Superiore con le 5 sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, e Sforzato.

Questi i dati nudi e crudi e adesso posso dare spazio alle sensazioni di un viaggio che mi ha visto 12 ore in auto per poco più di 24 a contatto con la realtà valtellinese (ma ne valeva la pena!).

Arrivando in Valtellina da Milano la prima cosa che uno può pensare è che siamo di fronte a vigne mancine. Infatti rimangono tutte sulla sinistra, vanno da est a ovest e sono esposte a sud pieno. Ma sono mancine anche per altri motivi: i mancini non hanno un carattere univoco e alcune ricerche suggeriscono una loro maggiore predisposizione alla creatività perché si trovano ad affrontare svantaggi pratici in un mondo progettato per i destrimani. Questo, grazie alla loro capacità di adattamento può renderli più flessibili e ingegnosi. A questo punto sarebbe giusto dire che non solo le vigne sono mancine, perché l’uva chiavennasca (alias nebbiolo) si è adattata perfettamente in un mondo più adatto a camosci destrimani che alle viti, ma che i produttori valtellinesi sono mancini per definizione perché si sono ingegnati per produrre uva e vino in una terra “destrimane”, difficile da lavorare e con notevoli svantaggi rispetto alla viticoltura di pianura.

Acclarato il mancinismo dei vigneti e dei produttori occorre dire che oggi come oggi i vini valtellinesi non sono né a sinistra ne a destra, sono perfettamente centrati. Merito anche del tanto famigerato cambiamento climatico che ha permesso al nebbiolo maturazioni migliori pur mantenendo alta l’acidità e basso il pH.

Questo l’avevo constatato la scorsa primavera e ne ho avuto riprova adesso sia assaggiando nei bei palazzi storici del centro di Sondrio i vini di quasi 40 produttori, sia il giorno dopo degustando in orizzontale una bella fetta dei Valtellina Superiore 2023.

Su quest’ultimi vorrei soffermarmi un po’ perché hanno rappresentato un sunto puntuale e realistico della viticoltura valtellinese. Da una parte hanno lo stesso minimo comun denominatore, cioè sono vini che puntano alla freschezza sia aromatica che strutturale. Questo è dovuto al territorio e soprattutto ad un miglioramento tecnico in vigna e in cantina che ha quasi messo fuori gioco tanto vini cotti al naso e rustici in bocca che anni fa erano, purtroppo, ben presenti.

Attenzione! I vini Valtellinesi, a partire dal Rosso di Valtellina, non sono affatto vini leggeri: sono freschi ma hanno nerbo, equilibrio, una tannicità sempre meno burbera ma comunque giustamente presente nonchè una sapidità che amplifica le sensazioni di freschezza.

Quindi sono vini simili? Assolutamente no! Hanno un minimo comun denominatore ma “al numeratore” l’altitudine e la mano dell’uomo portano a prodotti con aromi più o meno fini, più o meno intensi, più o meno marcati da legno, a bocche con sapidità anche netto e tannino che, come la mano di Mario Brega, “Po’ esse’ piuma e po’ esse’ fero” cioè setoso o austero ma sempre ben presente. Sono rimasto veramente molto colpito dalla bontà dei 2023, figli di un’annata difficilissima ma che alla fine hanno mostrato aromi molto freschi e complessi e corpi di ottimo livello. Non me lo aspettavo, e questa è una riprova della crescita qualitativa di tutto il comparto.

Voglio rimarcare che la bellezza dei vini della Valtellina sta proprio in una qualità in netta crescita, che porta da un lato i vini ad assomigliarsi perché frutto di un territorio dove si è capito come lavorare e dall’altro a diversificarsi perché ogni produttore ha, giustamente, il suo modo di interpretare territorio e vitigno.

Se dovessi dare un consiglio ai produttori direi di puntare più sulle somiglianze che sulle differenze perché con 5 sottozone (che stanno per diventare 7) e un range altimetrico che va da quasi 300 a circa 800 metri, parlando di caratteristiche e di qualità maggiore o minore si rischia di creare una scacchiera talmente fitta e variegata che, vista anche la non certo enorme estensione vitata, può confondere anche gli addetti ai lavori, figuriamoci chi vuol solo provare un vino locale.

Un altro consiglio riguarda i prezzi: capisco che con vini così buoni si può chiedere di più ma almeno una tipologia, il Rosso di Valtellina (vino centratissimo con un grande futuro) provate a mantenerlo a cifre contenute.

E provate, magari con qualche piccolo aggiustamento, anche a mantenere la freschezza e la solare semplicità di questa prima edizione di ViVa, per me molto ben riuscita.