Il mio primo contatto con l’uva e col vino l’ho avuto dallo zio Erpidio in Vallerotana, la bella e bassa semiconca affacciata verso Grosseto sulla strada dello Sbirro, quella che dall’Aurelia del Bottegone porta a Roselle.

Lui era uno dei tanti mezzadri della fattoria degli Acquisti, proprietà dei conti Guicciardini Corsi Salviati. La vigna però lui ce l’aveva lungo l’Aurelia, prima del Bottegone, dove c’era la Casa Cantoniera dell’ANAS: una specie di collinetta, saranno una trentina di metri di dislivello, che scendeva dolce verso la ferrovia con una stupenda esposizione a sud ovest.

Non che a quei tempi ci si guardasse più di tanto, ma così era quella. Come per altre vigne era a coltura promiscua, nel senso che tra un filare e l’altro c’era un po’ di terreno coltivato e lungo i filari, a intervalli quasi regolari, c’erano piante di olivo, qualche frutto e qualche pianta di giunco in testata, giusto per rimediare il materiale per le legature.

Quando arrivava il momento io partivo con la mi’ mamma e ci si ritrovava tutti a casa dello zio dove erano convenute le altre zie, gli altri nipoti e altro parentado da tutta la Maremma. La prima cosa era la distribuzione delle forbici: a quelli più bravi toccavano le forbici da potino, quelle grosse con la molla a baco, poi finite queste s’attaccava a distribuire le forbici normali da casa. A me toccavano sempre queste, ma il mi’ zio Erpidio che mi voleva un bene dell’anima, ogni tanto me ne allungava un paio nuove di quelle vere, che non si sapeva da dove scappassero fuori.

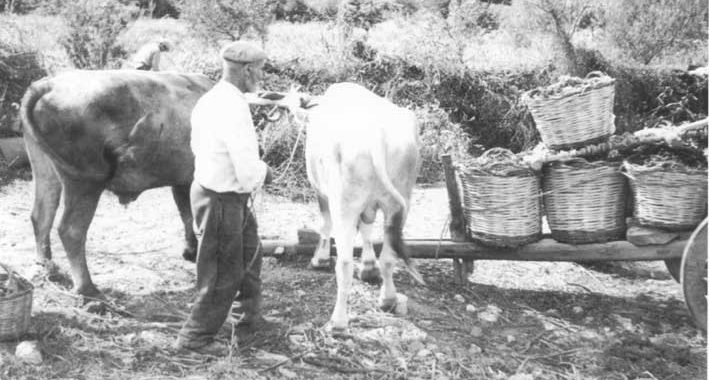

S’andava nella vigna con il carro tirato dai buoi – Vespina e Lambretta si chiamavano – e sopra il carro c’era tutta la batteria dei bigonci per raccogliere l’uva. Quello era il mio posto preferito quando cominciava ad esserci un po’ d’uva. Allora cominciavo a spingere col batacchio (bastone in legno usato per schiacciare l’uva, n.d.r) tutto intagliato e poco dopo cominciavo a vedere quel mosto rosso scuro e con la schiuma e a sentire quell’odore che resta più buono dell’uva, anche quando questa diventa il vino migliore del mondo.

Era anche il posto privilegiato per scegliere qualche bella ciocca d’uva e prenderla a morsi come si fa con una fetta di cocomero, senza stare a togliere i semi. La mamma non voleva perché aveva paura ci fosse rimasta qualche vespa che poteva pizzicarmi in bocca.

Nella grande cantina di fattoria mi limitavo ad ubriacarmi con i profumi di mosto in fermentazione e di legno buono delle grandi botti. Potevo bere dal cinquino con la camicia (patina che si creava sul bicchiere dopo molto uso, n.d.r) un po’ di mosto dolce o anche un leggermente fermentato, quando cominciava a frizzare un pochinino. Poi dopo stop, l’unica cosa che mi permettevano di bere a quell’età era la pimpa, cioè l’acqua che veniva fatta passare sulle vinacce già strette nel torchio. Non so se arrivava a qualche grado, ma ne dubito.

Era di un colore sciapo e un sapore tra l’asprigno e il dolcetto, mentre nella bottiglia che si portava in tavola sembrava la torba adatta per andare a mazzacchera per l’anguille (la pesca a mazzacchera si effettuava durante le piene del fiume, con l’acqua torbida, si usava un ombrello rovesciato per tenerci le anguille catturate n.d.r.)

Quando diventai più grande e in condizioni di bere un po’ di vino quello più buono l’assaggiavo sempre dal solito zio Erpidio. Specie il rosso nuovo, con quel colore incredibilmente bello che in natura non si ripete quasi mai.

Ma quello più buono di tutti lo assaggiai in fattoria ed era tutto un altro vino. Non sembrava nemmeno parente di quello che si beveva da noi. Veniva dalle fattorie di Gargonza e di Monte San Savino. Già il nome di quest’ultima, che mi ricordava l’olio e il vino, doveva esse per forza un posto per fare roba buona.

Ma anche dallo zio il vino era buono…. fino a primavera inoltrata, poi cominciava a cambiare e bene che andasse cominciava a inasprirsi per virare prima o poi in aceto.

A proposito: mi ricordo un cugino della mamma, lo zio Fausto, che stava in un podere al Bottegone. Si volevano bene con la mia famiglia e quando veniva a Braccagni ci portava sempre un bottiglione da un litro e mezzo di vino rosso. Si vedeva che ce lo dava con orgoglio e diceva che l’aveva fatto lui con le sue mani. Aveva anche un bel colore. Ma come lo mettevi nel bicchiere e poi in bocca, erano dolori. Il suo vino era già asprigno a novembre, a gennaio c’aveva lo spunto, da marzo in poi ci si condiva direttamente l’insalata. E loro lo bevevano tutti i giorni!

Per dire che quando uno ha fatto la bocca ad una cosa: gli cambia in cantina il vino che sta bevendo tutti i giorni e difficilmente se ne accorge. Succede anche oggi.

Segue…

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526