Sono nato nel 1944, il giorno di Pasqua e non mi chiamo Pasquale.

Ho trascorso i miei primi anni di vita nella fattoria degli Acquisti immersa nella Maremma più vera e profonda, proprio ai margini della palude, che noi però s’è sempre chiamato padule, e non so perchè.

Ho fatto in tempo a vedere gli ultimi turni dell’idrovora che raccoglieva le acque dalla Barbaruta, ultimo lembo da bonificare, per rimetterla qualche metro più in alto nel canale che poi portava le acque di bonifica verso il mare.

Nonno Cecco prima e babbo Giorgio poi sono stati i capiofficina in quella grande azienda di circa 4.000 ettari. Per questo conoscevo un po’ tutta la vita di fattoria e della campagna intorno. Babbo sovrintendeva ad una bella squadretta di trattoristi, più altri uomini che erano fissi in officina e negli altri posti dove c’erano macchinari come al frantoio, nella tabaccaia, alla pompa dell’idrovora e così via.

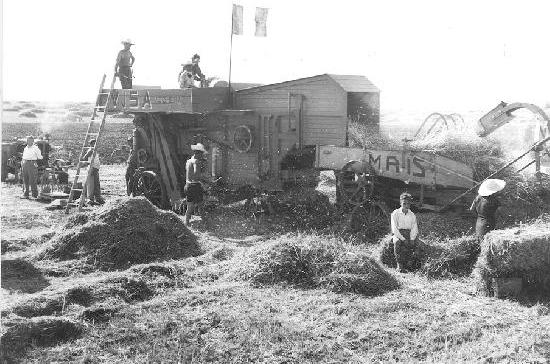

C’erano diversi mezzadri e per il resto l’azienda era a conduzione diretta. Ho fatto in tempo a vedere le ultime trebbiature con la macchina a vapore piazzata dal nonno, che aveva il patentino d’epoca rilasciato negli anni ‘10 come Conduttore di Macchine a Vapore, che allora valeva quanto avere oggi un brevetto da pilota di elicottero.

Poi venne l’epoca del leggendario Landini, un trattore bello come forse non ne sono mai stati fatti, né prima né dopo.

Le trebbiature

Seguivo le trebbiature da privilegiato perchè potevo mangiare nella stanza dei macchinisti. Questi mangiavano per primi, generalmente anche meglio e di più rispetto a tutti gli altri lavoratori. A me interessavano soprattutto la grossa cipolla (i bargigli) e le ciabatte (le zampe n.d.r.) del papero lesso e stando li con loro non c’erano problemi ad averle

Per me erano i giorni più belli dell’anno perchè la trebbiatura mi pareva una grande festa. I contadini si aiutavano a vicenda con il sistema del lavoro di scambio e quindi ad ogni trebbiatura c’erano tutti i “colleghi” dell’interessato. Così per due, tre o anche cinque giorni aveva questa brancata di gente in casa a lavorare, ma anche a mangiare. Poi si spostavano tutti nell’altro podere e così via fino all’ultima aia.

Il mangiare di quei tempi

Il pane lo facevano in casa, il venerdì, mia nonna e mia mamma nel forno che s’aveva sotto le scale di casa. Durava una settimana e stava dentro alla madia assieme al lievito madre per la settimana dopo. La madia era il posto dove ho sentito uno dei profumi più buoni di tutta la mia vita.

La carne era di pollo o di faraona o di coniglio o di piccione, cioè quello che s’allevava nel proprio pollaio.

Poi qualche volta all’anno arrivava l’agnello dal pastore per qualche lavoretto che babbo poteva avergli fatto. La carne di macello si vedeva spesso, ma solo col binocolo, cioè quasi mai. Il sugo della domenica era fatto con le interiora del pollo, fegatino, cuore, cipolla, e budellini compresi, che io imparai presto a pulire con le forbici e poi con l’acqua e con l’aceto. Nel sugo ci stava bene anche il fegato e la testa del coniglio, quest’ultima era però difficile da mangiare.

Il macinato per il sugo o altra carne proveniente dal macello era veramente rara in casa mia.

L’unica carne vera e alternativa era quella di maiale, ma quella la lavoravano solo i contadini, perché noi in fattoria non si potevano allevare.

Un’altra alternativa – pur se abbastanza rara – poteva esse la carne di cavallo se capitava che ne dovessero abbattere uno perché s’era fatto male. Ma se capitava allora babbo, che era fra le altre mille cose anche mezzo macellaio, portava a casa delle zangole (recipienti di legno piuttosto grandi, n.d.r.) stracolme di questa carne in pezzi enormi e sanguinolenti. Forse è per questo che mamma non poteva sentire più nemmeno l’odore di quella carne. Io la mangiavo come i miei fratelli e come il resto della famiglia perché, dolce o non dolce, la carne si vedeva normalmente solo il giovedì e la domenica, quindi se c’era un extra figurati te se si lasciava! Poi dicevano che la carne di cavallo faceva bene. A che cosa non me lo ricordo.

Il pesce lo portava in fattoria il Morino, un pescivendolo che arrivava da Grosseto con la bicicletta e due cassette di legno con le sarde, l’acciughe e un po’ di frittura mista. La catena del freddo era assicurata da due balle di juta– quelle del grano – avvolte attorno alla cassette del pesce e abbondantemente bagnate prima e durante i 12 chilometri che ci sono tra Grosseto e gli Acquisti.

Il pesce veramente fresco era quello che portava a casa il babbo ed era tutto pesce di fosso come tinche, lucci o anguille. La tinca in particolare mi piaceva perchè meno liscosa del luccio, più saporita, più colorata, e poi se arrivava viva a casa sopravviveva abbastanza in un secchio d’acqua, giusto per vederla muovere e tocchicchialla un po’, bella sguillante com’era.

L’anguille venivano prese a mazzacchera, con un ombrello d’incerato verde rovesciato vicino al fosso di pesca, una canna dove come finale ci venivano messi dei lombrichi e poi dei dadi da bulloni come pesi.

Poi c’erano le granocchie. Quelle le sentivi la notte nella stagione buona che facevano dei concerti che non ti dico. Venivano catturate in un modo che non posso nemmeno raccontare perchè senno è capace che qualcuno mi venga ad arrestare anche ora. Si facevano in umido, ma la su morte erano fritte.

Per questo fatto delle granocchie, quando a sette anni sono arrivato con i nonni e la zia in paese a Braccagni, ci chiamavano granocchiai, forse con l’idea di prenderci in giro. Sbagliavano, tanto è vero che essendo io uno dei pochi rimasti in paese senza soprannome, me le so affibbiato da solo in vecchiaia non tanto tempo fa, giusto per non morire senza un soprannome, che in Maremma è quasi un disonore.

E quindi adesso che gioco a scrive senza calamaio

pe la gente del posto son diventato il Granocchiaio.

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526

© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526