“La mattina ti svegli e hai sempre il sole sul guanciale e sulla faccia che ti saluta” Questa frase di Alessandro Bana, giovane e bravissimo produttore valtellinese (Radìs), potrebbe essere pensata anche da ogni vite in Valtellina. Alessandro è di Baruffini, uno dei paesi più alti della Valtellina enoica e mi piace partire da questa bella immagine per parlare di una terra oggi baciata dal sole in tutti i sensi (vedi anche cambiamento climatico) ma con un passato abbastanza difficile.

Infatti uno dei ricordi peggiori dei miei meravigliosi periodi estivi al Passo dello Stelvio era il vino che ci davano a tavola. Lo definivano “Inferno” e mai vino ebbe nome più centrato: era quasi inesistente al naso ma in compenso aveva dei tannini infernali che avevano bisogno di dosi non omeopatiche di acqua per essere quantomeno abbordabili.

Stiamo parlando degli anni ’70 del secolo scorso e in 50 anni il vino in Valtellina è passato dall’inferno di allora al Paradiso di oggi.

Gli attuali ettari vitati in Valtellina: 800 e tutti da sudare.

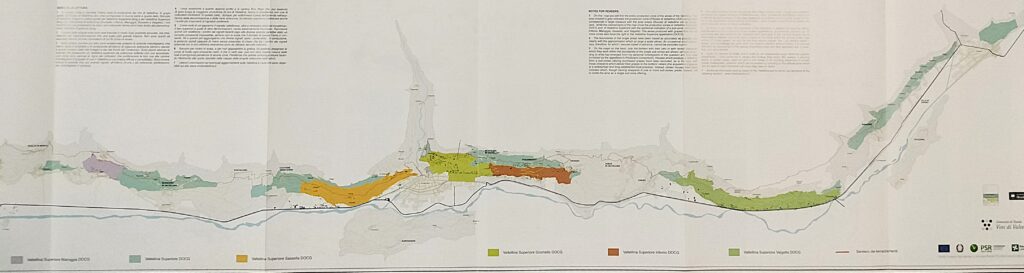

Un paradiso composto da circa 800 ettari di vigneto che da Ardenno a Tirano si godono il sole praticamente tutto il giorno. Infatti la caratteristica base dell’odierna Valtellina è che i vigneti si trovano tutti sul versante sinistro della strada che porta a Sondrio ( o sulla destra orografica del fiume Adda, se preferite) seguendo un esposizione est-ovest, che permette alle vigne di essere al sole praticamente tutto il giorno.

Prima ho detto “odierna Valtellina” perché in passato in vigneti si estendevano anche in pianura e addirittura sul versante opposto: quella ormai è storia e oggi il vigneto Valtellina si basa su questi 800 ettari abbarbicati sulle colline. Le molte immagini delle foto e dei filmati rendono bene l’idea della pendenza di queste vigne, ma vi garantiamo che salirle e scenderle realmente per una mezza giornata ti mette di fronte ad una realtà dove la fatica è al centro di qualsiasi ragionamento, tanto che le ore annue di lavoro in vigna raggiungono facilmente l’incredibile cifra di 900/1000.

Infatti seguendo Nicola Nobili nel suo vigneto a Poggiridenti, il fiatone arriva al decimo scalino, ma abbiamo da farne ancora come minimo una trentina, in salita, e mentre li fai pensi a chi deve farli su e giù più volte al giorno (molte più volte…) magari con in spalla una ventina di chili di pompa per trattare o una gerla o una cassetta d’uva durante la vendemmia.

Il “fronte dei vigneti” valtellinesi parte da circa 400 metri di altezza e arriva abbondantemente oltre i 700, tutto questo con inclinazioni repentine che non possono fare a meno di muretti di contenimento, la stragrande maggioranza a secco, che sono una delle caratteristiche di questo territorio. In alcuni punti si trovano ancora le Muraje, cioè depositi di pietre da poter utilizzare, al bisogno, per i terrazzamenti.

Una terra tutta “da sudare” e quindi ben vengano le innovazioni tecnologiche che possono dare una grossa mano nel vigneto, primi fra tutti i droni per effettuare alcune lavorazioni, come i trattamenti o aiutare in vendemmia. Sono anni che ci si pensa e si fanno prove ma pare proprio che questa possa essere l’annata giusta per vedere queste macchine all’opera.

La Chiavennasca: il nebbiolo di montagna

La chiavennasca, alias nebbiolo, è l’uva piantata nel 99% dei vigneti, accompagnata in piccolissima parte da uve locali come pignola, rossola e brugnola. Ho provato a chiedere ai produttori se di chiavennasca si tratta o invece nel tempo siamo di fronte, per quanto riguarda i reimpianti, di arrivi di nebbiolo di Langa ma pare che questa eventualità non sia da considerare. C’è invece da dire che nel tempo la chiavennasca è stata selezionata e oggi non esistono le rese molto alte per ceppo che invece, in passato, portavano a quei vini scarichi e “infernali” di cui ho parlato prima.

Esistono ancora comunque piccolissimi spazi con una viticoltura ancora rimasta al passato, come quella nella foto qua sotto, ma oramai il nebbiolo è potato a guyot con circa otto gemme a tralcio e quindi con rese al massimo di due chili per pianta.

Rispetto alla viticoltura dalle rese bassissime, quelle sotto al chilo tanto per intenderci, può sembrare tanto ma l’importante è l’equilibrio e una pianta di chiavennasca con circa due chili d’uva è la cosa più giusta nell’attuale momento, considerando anche l’innalzamento medio delle temperature e quindi sia una migliore maturazione fenolica ma anche un’alcolicità più alta, che con rese più basse potrebbe diventare “troppo alta” e far perdere quelle caratteristiche di freschezza e dinamicità che sono la base dei vini valtellinesi. Bisogna dire che se non vogliamo i prezzi dei vini della Valtellina, aumentati giustamente rispetto a 20 anni fa, veder arrivare a cifre esorbitanti occorre avere una resa in uve che non sia bassissima.

In totale la produzione d’uva si è attestata tra i 35.000 e i 40.000 quintali e questo è il quantitativo che sperano rimanga più o meno stabile, anche perché più che di ampliamento in Valtellina si parla di reimpianti e di azzeramento o quasi dell’abbandono dei vigneti.

I vini della Valtellina: dal Rosso allo Sforzato passando per il Superiore

Adesso veniamo ai vini: si parte dal Rosso di Valtellina e attraverso il Valtellina Superiore, declinato anche e soprattutto nelle sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e Maroggia, ci porta fino allo Sforzato.

Grazie sia agli assaggi fatti negli anni per la guida di Winesurf, sia a quelli di questi giorni possiamo dire che non solo la qualità dei vini valtelllinesi è alta, ma è cresciuta quasi esponenzialmente negli anni e oggi presenta un quadro invidiabile. Questo è dovuto sia ad un miglioramento della viticoltura che ad un netto innalzamento della qualità in cantina, dove non si vedono (quasi) più vecchie botti di castagno, sostituite da quelle in rovere e dove la tecnologia è oramai di casa. All’avanguardia in questo processo c’è sicuramente ARPEPE, con una cantina addirittura avvenieristica per concezione e organizzazione, ma anche le piccole realtà come Giorgio Gianatti o la Perla mostrano sia ottime basi tecniche oggi basilari per produrre buoni vini, sia una notevole attenzione ai particolari in vigna e in cantina.

Forse il Rosso di Valtellina è il vino che più si è avvantaggiato di questi miglioramenti: un vino da bere giovane ma che può tranquillamente maturare per 5-7 anni, che in bocca ha dinamica freschezza e tannicità viva ma quasi mai verde o accompagnata da note amare. Un vino centratissimo per chi vuole approcciarsi alla Valtellina. Il Valtellina Superiore è il cuore pulsante dell’attuale alta qualità valtellinese, qui c’è indubbiamente maggiore corpo ma è sempre la freschezza a comandare e a indirizzare una tannicità in qualche caso ancora brusca, ma dopo tutto stiamo parlando di nebbiolo. Circa due milioni di bottiglie (in totale la Valtellina ne produce circa 3 milioni e mezzo) con capacità di invecchiamento alla pari dei blasonati cugini langaroli e se devo trovare un piccolo difetto e nel non aver saputo o voluto spiegare ai consumatori che le sottozone come Valgella, Inferno e compagnia nono sono una categoria superiore rispetto (scusate il gioco di parole) ad un Superiore, ma semplicemente un’indicazione geografica più specifica. Non uno dei Superiore che abbiamo degustato, con sottozona o meno, Riserva o meno, ci ha minimamente deluso e in alcuni casi, specie in campioni dalla botte di vini ancora in affinamento, ci ha letteralmente entusiasmato.

In cima alla piramide valtellinese si trova lo Sforzato, vino secco ma da uve passite, su cui noi abbiamo sempre espresso qualche perplessità dovuta alla tipologia, che un tempo poteva anche avere un senso ma che oggi, alla luce dei miglioramenti non solo qualitativi ma strutturali dei Superiore, rischia di essere quasi anacronistico. Bisogna dire che quelli che abbiamo degustato durante una chiacchierata al Consorzio di Tutela erano molto più abbordabili e equilibrati rispetto anche al recente passato e per questo crediamo sia giusto dargli il “beneficio d’inventario” anche perché la produzione è inferiore al 10% del totale.

Il Clos de Tart della Valtellina

Chiudiamo con una notizia che agli amanti della Borgogna classica, a cui la Valtellina somiglia dal punto di vista geografico grazie ai suoi vigneti che insistono tutti sullo stesso lato, non potrà che far piacere. Da pochissimo Mamete Prevostini ha acquistato e rimesso in piedi dal punto di vista viticolo quello che potrei definire il Clos de Tart della Valtellina, cioè un vero e proprio Clos alla base di un convento di suore le cui vigne fino a 10-15 anni fa erano gestite, proprio come in passato quelle del secolare Clos borgognone, dalle suore stesse. Dal Convento San Lorenzo (anche questo acquisito, ma successivamente, da Mamete) che domina Sondrio si gode un panorama unico sulle vigne valtellinesi e non solo.

Anche questo accade nella moderna Valtellina.