Ci sono stati due articoli negli ultimi giorni che, fustigando la categoria dei giornalisti e più in generale dei comunicatori del vino, mi hanno fatto pensare almeno per un attimo di appendere il cavatappi al chiodo. Mi riferisco a quello eruditamente pensoso con risvolti quasi tragici di Jacopo Manni su Intravino dal titolo “Abbiamo sbagliato tutti. Storia triste del vino che voleva essere qualcosa di più” e a quello molto più friendly ma non per questo meno profondo e illuminante di Fabio Piccoli su Wine Meridian “Gli spirits corrono, il vino arranca: forse il problema non è il consumatore”

Invito tutti a leggerli e intanto provo a condensare in pochissime parole il loro messaggio. Il primo afferma in soldoni che, parlando di vino come abbiamo fatto noi giornalisti-comunicatori-influencer negli ultimi 20-25 anni abbiamo praticamente creato un mostro enoico, che ha perso la sua sana e contadinesca connotazione per divenire una specie di golem, servito più per dimostrare “quanto ce l’avevamo lungo” che per far capire realmente l’anima del vino.

Fabio Piccoli invece, partendo dal forte incremento di vendite degli spirits negli Stati Uniti ci spiega che si beve meno vino non perché c’è la crisi economica, la saturazione dei mercati, la moda del no/low alcol, ma solo perché il vino non è stato comunicato in maniera nuova, rimanendo invece legati ad un modo vecchio e stantio di presentarlo.

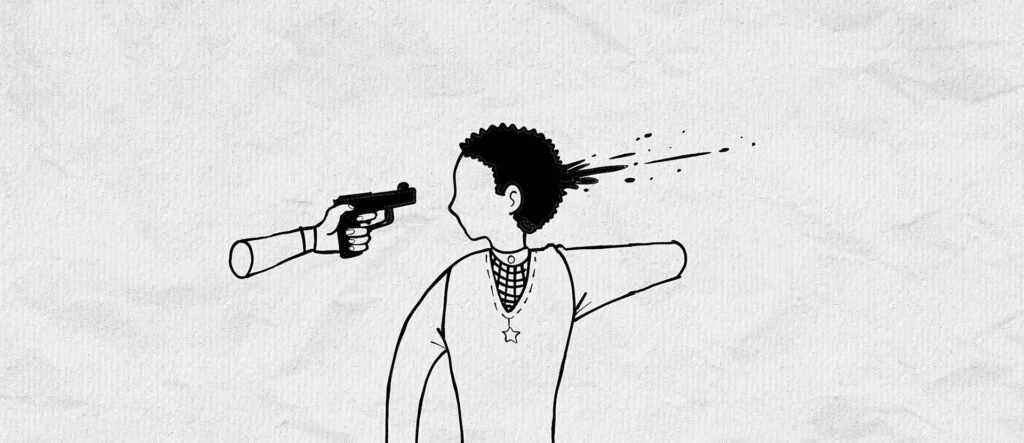

Quindi da una parte mi sono trovato tra i colpevoli dell’omicidio dell’anima del vino, e dall’altra ho scoperto che questo omicidio non è servito assolutamente a niente, anzi.

C’era abbastanza materiale da dare l’addio al mondo in maniera adeguata, cioè aprendo un Clos du Mesnil 2008 sparandosi il tappo direttamente in un occhio: ho resistito cercando una motivazione per andare avanti.

Per fortuna di motivazioni ne ho trovate diverse.

La prima è che io c’ero quando il vino “era bambino”, quando mio padre comprava damigiane di chianti a cui mancavano ben pochi difetti che però lui riusciva facilmente a incrementare infiascandolo e conservandolo artigianalmente. Io c’ero al tempo del “bianco o rosso”, del vino visto come eterno compagno di viaggio, silenzioso ma sempre ben presente. Io c’ero quando non si sentiva il bisogno di spiegare perché si beveva un bicchiere di vino e ricordo ancora lo stupore quando sentì “Ma guarda che belle note vegetali ha questo Cabernet”, dato che non sapevo cosa era un cabernet e tanto meno che si potesse sentire qualcosa nel vino oltre al “profumo di vino”.

In realtà i “bei tempi che furono” forse non erano così belli e sinceramente, pur avendo attorno esempi eclatanti di fuffa enoica, credo non ci si debba sentire colpevoli di aver tolto il vino da una specie di “stato di natura”, anche perché nei secoli era stato già tolto, ricadendoci, più e più volte, dato che trattati e scritti che parlano anche di passate “mode” enoiche sul vino ne esistono da quando berta filava.

Da allora il vino ha seguito un processo che fondamentalmente è stato di crescita culturale in un mondo che, purtroppo, teneva sempre meno di conto la cultura. Sono il primo a considerare superati tanti termini usati per il vino ma alla fine qualche parola dovevamo pur usarla.

Vi faccio un esempio terra-terra: 20-30 anni fa la pubblicità di un auto si concentrava sulla velocità di punta, sull’accelerazione, sulla frenata, sulla tenuta di strada o comunque su dati tecnici precisi: oggi l’auto si compra perché così ti senti libero o perché rappresenta il tuo mondo o magari perché avrai un’autonomia di 1200 chilometri (come se fossimo nel Sahara e non esistessero i distributori) e via andare.

Sarò vecchio ma preferisco una pubblicità che mi snocciola due dati tecnici ad una serie di nuvolette di pura fuffa. Il mondo del vino vive nello stesso tipo di “brodo comunicativo”: il giornalismo del vino è nato alla fine degli anni ’80 con Veronelli, AIS, Gambero Rosso, Arcigola (poi Slow Food) e si è ritrovato vestito da una parte di termini paludati e dall’altra di frasari irriverentemente (allora) traslati da altri mondi, più o meno culturali ma provenienti da sinistra. Quella è stata la lingua del vino usata per farlo conoscere: è stata usata cercando di adattarla ai tempi e alle persone che ci stavano di fronte ma se nel frattempo le auto si comprano perché ti aprono un mondo e non perché vuoi fare 20 chilometri con un litro di benzina andando a 100 all’ora il problema, che sicuramente esiste, non è solo e soltanto del linguaggio.

Comunque alla fine di questi ragionamenti mi sono chiesto che cosa potevamo fare noi di Winesurf per migliorare e cambiare la situazione e la risposta me l’ha fornita Cetto La Qualunque: “Na beata minchia!”

Lasciando da parte frasi ad effetto provo a spiegarmi: siamo una mosca nel mondo della comunicazione del vino e ci rivolgiamo, più o meno, ad un pubblico che va dai 30-35 ai 60-65 anni, prevalentemente italiani abituati a quel linguaggio, che giustamente Fabio Piccoli evidenzia come vecchio, ma che in realtà serve benissimo per comprendere e comprendersi. Facciamo una guida vini online quando tutti dicono che le guide vini sono morte (anche se non ci sono mai state così tante guide vini tra cartaceo e web) e probabilmente usiamo un modo di comunicare che, a livello planetario, è superato.

Però vorrei sottolineare una cosa importante: noi non vendiamo vino né facciamo pubblicità enoica (tant’è che non abbiamo mai avuto pubblicità) il nostro scopo non è far vendere tizio o caio ma far conoscere ai nostri lettori quali sono (secondo noi) i migliori vini in commercio. Noi non dobbiamo creare un nuovo linguaggio per comunicare e vendere ma solo cercare di essere chiari, onesti, precisi, coerenti parlando del vino x o y o di quanto accade in questo mondo, in modo che i lettori possano decidere se comprare questo o quello o informarsi.

Forse abbiamo ucciso l’innocente anima del vino, ma sinceramente, a bocce ferme, mi sento di dire che non è stato un gran male!