Guardare le recenti puntate di Report dedicate al vino – con la loro mescolanza di luoghi comuni, superficialità tecnica e toni da caccia alle streghe – fa venire una strana nostalgia. Nostalgia per quando il docu-giornalismo d’inchiesta sul mondo del vino sapeva essere serio, documentato, e soprattutto onesto intellettualmente. Come vent’anni fa, quando Jonathan Nossiter presentava “Mondovino” al Festival di Cannes.

Mentre Report accosta pratiche enologiche legittime a veri reati, definisce gli enologi “piccoli chimici” e spaccia per rivelazioni shock tecniche produttive note da decenni, viene spontaneo chiedersi: cosa rimane di quella denuncia seria e documentata che Nossiter aveva fatto nel 2004? E soprattutto, cosa ci può insegnare oggi un documentario che, pur con i suoi limiti, aveva almeno la decenza di non trattare il pubblico da idiota?

Meno male c’è stato qualcuno che, a suo tempo, non lo fece.

Mondovino arrivava nel pieno dell’era Bush, quando la critica alla globalizzazione americana era di moda e ogni fenomeno veniva letto attraverso la lente del “piccolo che resiste al grande”. Nossiter, regista americano con diploma da sommelier, aveva scelto il vino come metafora della standardizzazione culturale, viaggiando da una parte all’altra dell’oceano per mostrare due mondi apparentemente inconciliabili.

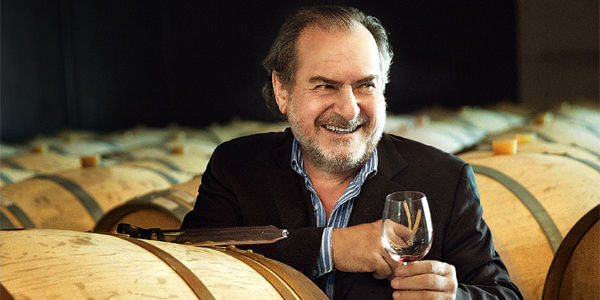

Da una parte c’erano gli “eroi”: Giovan Battista Columbu (morto nel 2012 all’età di 92 anni) con i suoi 1,5 ettari di Malvasia di Bosa in Sardegna, Yvonne Hegoburu (morta nel 2023 all’età di 95 anni) che nel Jurançon “parlava con le viti”, Hubert de Montille (morto anche lui nel 2014 all’età di 84 anni) che in Borgogna difendeva un modo di fare vino tramandato da generazioni. Dall’altra i “cattivi”: Michel Rolland, il consulente francese che volava per il mondo standardizzando il gusto in 12 paesi, Robert Parker con i suoi punteggi che decidevano il destino economico di milioni di bottiglie, la famiglia Mondavi con le sue ambizioni planetarie. N.B. Parker e Rolland sono ancora vivi.

Già venti anni fa alcuni dati erano impressionanti

Nel 2004, i dati che emergevano dal documentario sembravano già impressionanti: Michel Rolland consultava per oltre 400 vini DOC di Bordeaux e aziende sparse in 12 paesi, Robert Mondavi produceva oltre 100 milioni di bottiglie dal Cile alla Toscana, le famiglie storiche come Frescobaldi e Antinori avevano stretto joint-venture con gli americani per restare competitive.

Jean-Luc Thunevin, il “garagiste” di Saint-Emilion, vendeva il suo Château Valandraud a 300-400 dollari a bottiglia dimostrando che anche la piccola produzione poteva giocare secondo le regole del mercato globale. Gli Etchart in Argentina avevano venduto la cantina di famiglia, fondata da emigrati baschi, alla multinazionale Pernod Ricard, per poi rifondarla in società con Rolland.

Vent’anni dopo, molte delle previsioni di Nossiter si sono avverate, ma spesso in modo più sfumato di quanto il documentario lasciasse intendere.

Il crollo dell’impero Mondavi si è effettivamente verificato: la famiglia è stata estromessa dalla guida dell’azienda nel 2004, proprio come mostrato nel finale del film. Constellation Brands ha acquisito tutto, trasformando il sogno dinastico in un caso di studio sui rischi della quotazione in borsa.

Robert Parker si è ritirato nel 2019, vendendo Wine Advocate, ma il sistema dei punteggi non è scomparso – si è moltiplicato. Oggi abbiamo James Suckling, Antonio Galloni, Jeb Dunnuck e decine di altri critici, ognuno con i suoi seguaci. E soprattutto abbiamo Vivino, l’app con 60 milioni di utenti che ha democratizzato la critica enologica, spesso con risultati discutibili.

Michel Rolland è ancora attivo a 78 anni, ma il suo modello di “flying winemaker” si è replicato ovunque. Ogni regione vinicola ha i suoi consulenti che viaggiano applicando ricette simili in terroir diversi.

Le multinazionali hanno vinto?

I numeri del 2025 sono più concentrati di quelli che scioccavano Nossiter: Constellation Brands fattura più di tutto il settore vino francese, LVMH possiede una quantità impressionante di Château a Bordeaux, E&J Gallo produce più vino di intere nazioni. Ma questa concentrazione ha portato anche alcuni benefici che il documentario del 2004 non poteva prevedere: migliore qualità media, maggiore accessibilità economica, standard igienici più elevati.

Le recenti inchieste di Report su cantine cooperative, vini industriali spacciati per artigianali e pratiche commerciali discutibili hanno dimostrato che il problema non era solo americano, anche in Italia si sono verificati episodi di standardizzazione mascherata da autenticità.

Il caso ha fatto riflettere: forse il problema non era la globalizzazione in sé, ma la mancanza di trasparenza verso i consumatori. Molti dei vini che si vendevano come “artigianali” erano in realtà prodotti industriali con un marketing ben confezionato.

Cosa rimane degli “eroi” di Mondovino? Giovan Battista Columbu rappresentava un modello che non è scomparso, ma si è evoluto. Oggi ci sono migliaia di piccoli produttori che hanno scelto la via del biologico, del biodinamico, del “naturale” – spesso con risultati migliori di quelli che si ottenevano vent’anni fa.

Hubert de Montille aveva ragione quando diceva “Dove ci sono vini c’è la civiltà”, ma sbagliava nel pensare che la tradizione fosse incompatibile con l’innovazione. Molti dei migliori vini di oggi nascono dall’incontro tra sapere antico e tecnologie moderne.

Uno degli aspetti più interessanti del post-Mondovino è stata la “democratizzazione” del vino. Se nel 2004 Parker decideva cosa era buono e cosa no, oggi milioni di consumatori condividono le loro opinioni su app e social network. È un bene o un male? Probabilmente entrambi: si è perso il valore dell’expertise, ma si è guadagnata un’accessibilità che prima non esisteva.

Nel 2025, la dicotomia tra “buoni” e “cattivi” che caratterizzava Mondovino appare superata. Ci sono multinazionali che producono vini onesti e piccoli produttori che fanno operazioni di marketing discutibili. Ci sono consulenti che rispettano il terroir e vignaioli “tradizionali” che usano pratiche poco trasparenti.

La vera lezione di Mondovino non era “la globalizzazione è male”, ma “attenzione a non perdere la diversità”. Chi ha saputo mantenere la propria identità pur adattandosi ai mercati globali è sopravvissuto e spesso prospera. Chi ha ceduto alla standardizzazione totale o si è chiuso nel conservatorismo più rigido ha sofferto.

Che fine hanno fatto i protagonisti?

I piccoli produttori come Giovanni Battista Columbu non sono scomparsi – si sono moltiplicati, sostenuti da consumatori più consapevoli e disposti a pagare per l’autenticità. E Hubert de Montille? Il figlio Étienne ha trasformato il Domaine paterno mantenendone l’anima ma cambiandone il corpo: biodinamica al posto dell’approccio puramente classico, vini più setosi e meno austeri, espansione in Côte de Nuits e acquisizione del Château de Puligny-Montrachet. Oggi produce persino vini in California e pianta vigna in Giappone – esattamente il tipo di globalizzazione che il padre avversava, ma fatta con rispetto e competenza.

Mondovino rimane un documento prezioso su un momento di trasformazione del mondo del vino. Nossiter aveva colto alcuni trend reali, ma aveva forse sottovalutato la capacità di adattamento sia dei “grandi” che dei “piccoli”. La globalizzazione non ha distrutto il vino – lo ha cambiato, a volte in meglio, a volte in peggio.

La vera sfida, oggi come vent’anni fa, non è resistere al cambiamento ma orientarlo verso la qualità e la trasparenza. Il consumatore ha più potere di quanto Nossiter immaginasse nel 2004: sta a lui premiare chi produce bene e punire chi bara.

Come diceva Yvonne Hegoburu: “Tutto questo amore dentro di me, lo do alle viti”. Alla fine, è questo che conta: l’amore per quello che si fa. E questo, per fortuna, non si può globalizzare.

Quindi, a vent’anni di distanza, Mondovino merita di essere rivisto non come reliquia del passato, ma come chiave di lettura del presente. Per capire non solo dove eravamo, ma soprattutto dove stiamo andando.